神 镇的古建筑

神垕古镇,“钧都”“瓷镇”享誉天下。自唐宋以来上千年,每每提及神秘华贵的钧瓷,都绕不开这座古镇。这些年随着短视频兴起,神垕更是刷屏成为网红旅游目的地,即使很多没去过的人,内心或许也会生出些好奇。

我前后去过三次,每次感受都不同。2020年秋天和爱人去登封大熊山爬山,回来路上看到路旁一个指示牌,显示距离神垕古镇25公里,看时间尚早,我们一时兴起就前往。第一次来时惊讶于这里的明清老街保存基本完好,各种特色瓷器店铺让人流连,路遇不少网红探店,目之所及都是传统与现代活力。第二次去是采访一位钧瓷名家,虽时间匆匆来不及细转,但对钧瓷历史有了更多感知。最近一次是前去拍摄片子,许是已来过两次,这次似乎更从容些,对这座古镇如老友重逢般,生出许多亲切。

这是一个老天爷赏饭吃的瓷镇,这里自古流传着民谣,“东山煤,西山釉,北山瓷土处处有”,因着上天的厚爱,一个镇子乃至周边都有了稳定的营生,多少代生生不息。

当赞颂钧瓷之美妙、古镇之悠久时,漫步老街上,我想到更多的却是那些湮灭在岁月风尘中的窑工们。

一件钧瓷从采料、粉碎到设计、注浆、修刻、对接、定型、上釉、煅烧等,需要经过72道工序,窑工们也各司其职,和泥、拉坯、脱坯、烧火、装窑……其中任何一个环节都不敢有疏忽。

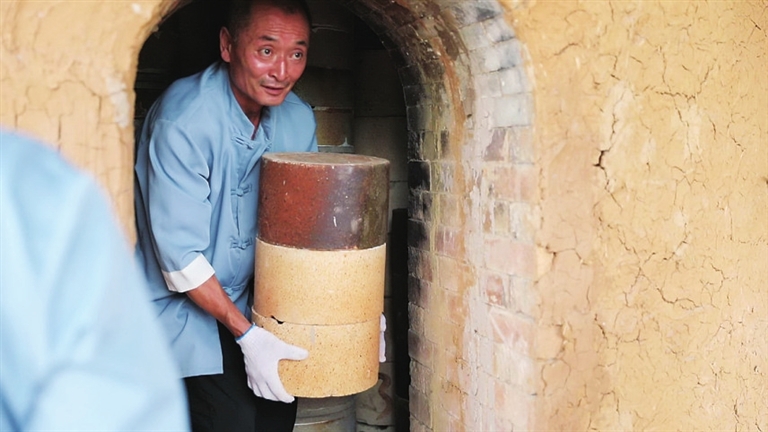

以装窑为例,工人需要把钧瓷坯胎一只只装在笼盔里,然后一层层码进窑炉内,有的窑小,还要钻到其中。“笼盔是粗糙甚至是有锋利裂纹的,用手掌直接接触笼盔,一天下来,两只手上都得磨出血。”有老工人回忆当时场景,至今难忘。

钧瓷烧制受多种因素影响,如温度、气压、火力等,稍有不慎就可能导致一窑报废,也就是俗话说的钧瓷“生在成型,死在烧成”。据一些工人回忆,“上世纪八九十年代烧钧瓷时,经常早上四五点就起床,守候在窑口前,一窑烧20来个小时,中间要不断掌控火候,添火、压火都是技巧”。想象下,窑火升起时,炉火映红了他们的脸庞,汗水湿了又干……

别小瞧了这些窑工,论辛苦首先属他们;论技艺,一个好的师傅,多少窑口争着要,他们的制瓷水平可能直接决定一个窑口甚至神垕镇的水平。

“进入神垕山,七里长街观。七十二座窑,烟火遮住天。客商遍地走,日进斗金钱。”这是一首叙述神垕镇昔年钧瓷烧制业和商贸发达的民谣。即使在战乱年代,这里也窑火不熄,民国《禹县志》记载:“神垕镇处乱山中,界禹、郏间,四民杂处,陶户数百家……”这也说明民国时期这里仍然有大量手工业者集聚。

曾经在这里做活的窑工们,因这些技术含量,共同夯实了神垕“钧都”的地位,也为自己挣得了一份营生,用微薄的收入养活一家,哪怕在战乱年代也免受冻馁之苦。

神垕镇一些美食相传与窑工有关。神垕豆腐菜被称为“窑工菜”,当地人解释,相传早些年这道菜最受窑工欢迎,窑工下工后来上一碗,可以很好地补充体力。还有大锅菜,据说当时很多窑口老板给工人管饭,精致的炒菜自然很不现实,窑工一人一碗大锅菜更有性价比。所以两道菜盛行不衰。

神垕老街有花戏楼,相传是窑工们一个铜板一个铜板集资建起来的,与对面晋商大户建的戏楼紧邻,两台戏常常比谁的观众多。单听这个传说,与窑工们这种自尊又不服输的劲头倒是很契合了。这些故事往往与窑工“挂钩”,正说明了这一群体在古镇的强大存在感。

神垕镇目前有钧瓷生产企业近200家,直接或间接带动十余万钧瓷从业人员。卢家世代钧窑直系第六代传承人卢占召提到,以往经常说“十窑九不成”,现在随着气烧窑炉、气电窑炉等普遍推广,加上烧制流程更加自动化,成品率也比以往提高了很多。

神垕镇有座窑神庙,供奉的有土神、火神、窑神,他们也成为神垕钧瓷的保护神,成为图腾。我问一些窑口老板,这里有没有什么来专门纪念窑工们的?他们想了想,摇摇头,“这好像没有”,然后就沉默了。

仔细想来,这些没有留下名字、数量庞大的窑工,也是神垕“钧都”最基本的贡献者,共同促进了神垕“钧都”时代的到来。如果神垕镇要再立丰碑,倒不妨给这些湮灭在历史烟尘中的窑工们立座群像。

千年古镇里的“窑火人生”

于欣

钧瓷开窑 神垕镇政府供图

钧瓷葫芦瓶

神垕对我来说,一直是一个神秘的地方,尽管它是一个不算很大的小镇。垕,在《新华字典》的释义里,特指河南省禹州市的神垕镇。这个由“后”“土”组成的地方是北宋御用钧瓷所在地、中国钧瓷文化发祥地,因千年窑火不熄被称为“活着的古镇”。

“进入神垕山,七里长街观。七十二座窑,烟火遮住天。客商遍地走,日进斗金钱。”这是明清时期关于神垕古镇流传的民谣。晨光下,经过近20个小时的釉烧后,一件件钧瓷仿佛有了生命,从白泥“变成”彩瓷,诉说着千年古镇里的“窑火人生”。

古语有云:“纵有家财万贯,不如钧瓷一片。”初次来到神垕,路两边的栏杆上装饰的是钧瓷,墙壁上也铺满了钧瓷的碎片,时刻宣示着它“中国钧瓷之都”的名号。在这条状如一只巨大的蝎子的神垕老街里,街面店铺高低不一,路面用青石板铺就,道路两侧店铺林立,古民居依地势而建,炮楼、古民居、庙宇鳞次栉比。

神垕镇的很多村民以烧制钧瓷为生,老街上的店铺几乎都是瓷器作坊。瓷器样式繁多,大大小小,琳琅满目,令人应接不暇。有昂贵的精品,也有廉价的日用品,五块到十块不等,造型别致,小花瓶小摆件,看着就心生欢喜。

钧瓷烧造不易,窑变难控,独特的烧制技艺使得瓷器的花纹变化多样,直至出窑前,任何人都不知道它身上的花纹是什么样的。第一次来神垕时,有幸体验一场开盲盒的乐趣。在悠扬的礼乐声中,几位穿戴着宋代衣帽的钧瓷大师、鉴窑官和主持人登场。仪式重现了宋代钧瓷匠人开窑的全过程,钧瓷大师、鉴窑官和主持人面对窑炉,手持高香,朗声高诵。随后主持人请宾客中德高望重之人剪彩开窑门,观窑鉴窑。

窑门开启之后,打开装有钧瓷的匣钵,从中取出的钧瓷摸上去还是温热的。每出一件,钧瓷大师和鉴窑官都进行甄别鉴定,如遇有瑕疵的钧瓷便当场砸碎。这也是台下游客最心疼的时刻,有些瑕疵肉眼也很难分辨,但行规如此,必须遵守。

凭借其古朴的造型、精湛的工艺、复杂的配釉、“入窑一色,出窑万彩”的神奇变化,造就了群山叠翠、云霞雾霭、飞云流水、花鸟虫鱼等变化无穷的图形色彩和奇妙韵味,其观赏乐趣令人遐思无穷。

不过,我最欣赏的还是钧瓷永恒的“鸡血红”。它的背后,隐藏着一段凄美的故事。

位于神垕老街的伯灵翁庙是神垕“钧都”、“瓷镇”的重要标志,里边供奉着的“火神”引起了我的兴趣。听神垕人讲,从前,有一个烧窑的老汉,领着他的几个儿子和一个女儿,没日没夜地为皇家烧制钧瓷,可他费尽心机,也无法烧出皇上理想中的“鸡血红”瓷器。老人的女儿嫣红不愿看到父亲心力交瘁、辛苦发愁的样子,在窑火烧得正旺,钧瓷在火里产出窑变之时纵身跃入火中。只听得窑内传出“噼里啪啦”的声响,火势迅速变旺。而老人强忍悲痛,熄火后慌忙打开窑门。却是再也看不见女儿的身影,只有展现在他眼前,满窑流光溢彩的“鸡血红”!

神垕人为了纪念这位伟大的女儿,为她塑了一尊石像,并神圣地称之为“神女”,也就是今天的“火神”。

千百年来,神垕人秉承着祖先留下的手艺,把钧瓷推向了全国,甚至走向了世界。更令我惊喜的是,有越来越多年轻的后生们加入到钧瓷的传承中,钧瓷的样式也越来越五花八门,我看到了钧瓷版的黑神话悟空,还有钧瓷版的河南博物院藏品绿釉陶立狗……期待下次来神垕,再体验一场别样的“窑火人生”!