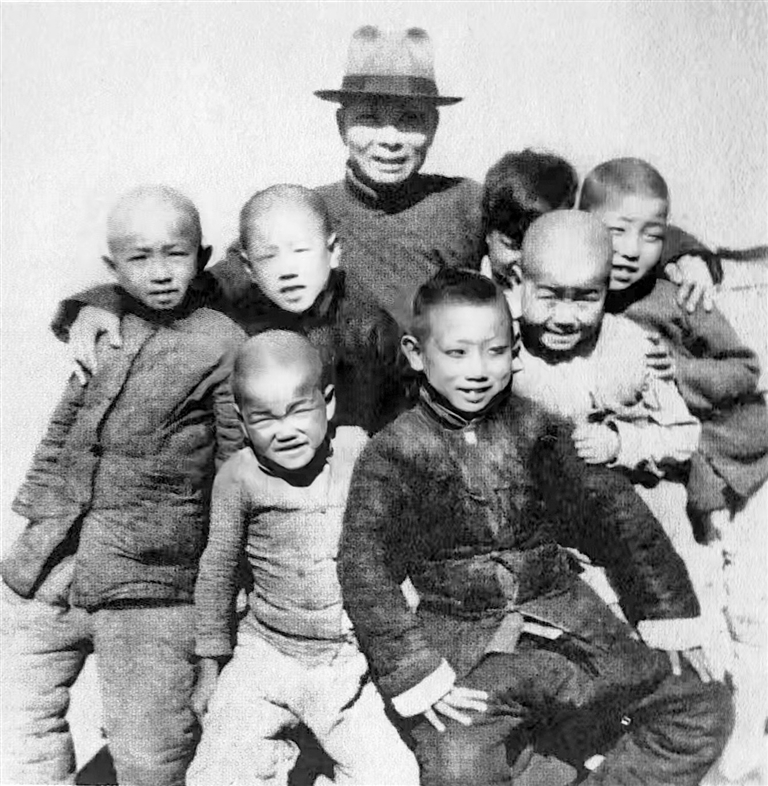

樊粹庭与“狮吼剧团”招收的第一批豫籍流陕难童。

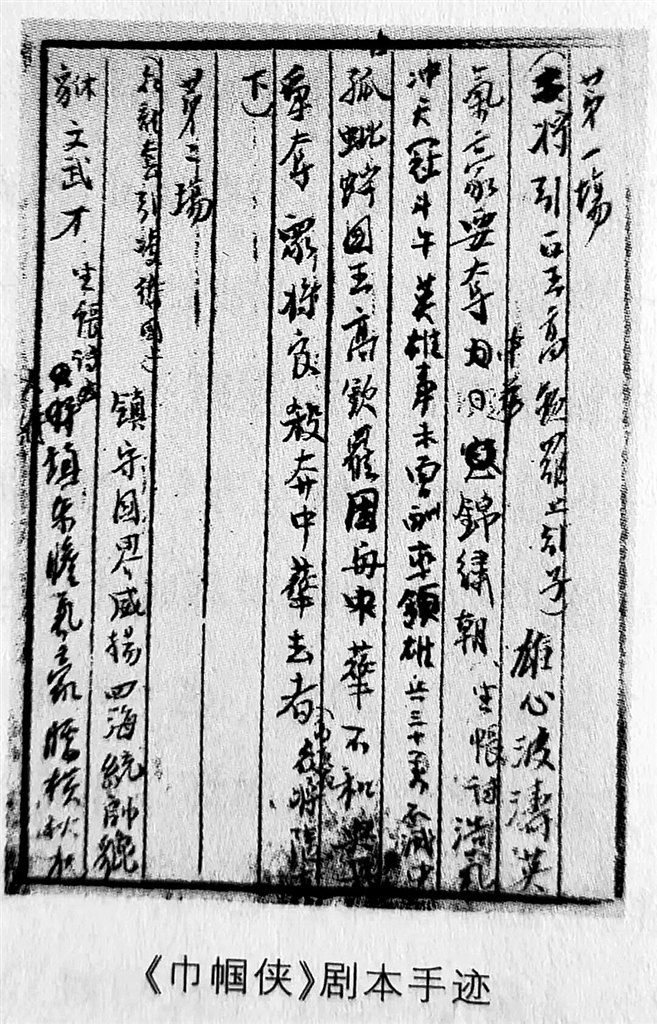

樊粹庭创作剧目《巾帼侠》剧本手迹。

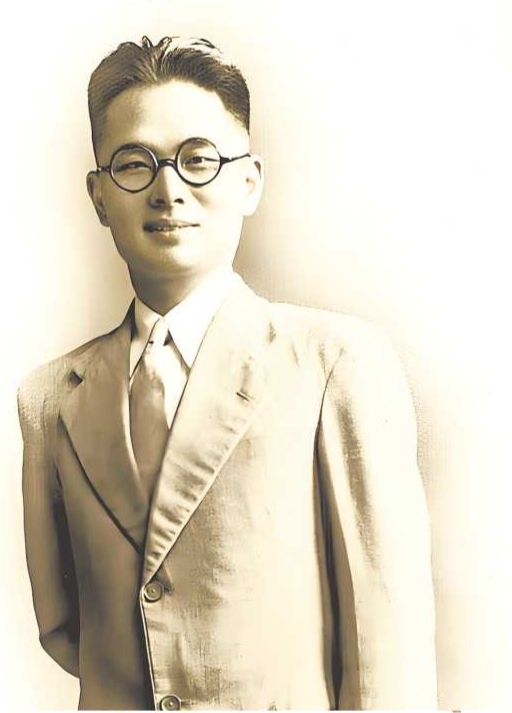

樊粹庭(坐藤椅者)、韩盛岫(中立者)在为学员排戏。

樊粹庭率狮吼剧团募捐义演之大本营——先集火车站(商丘火车站)。

狮吼儿童剧团第一批出科的女演员。图片除署名外均由河南文化艺术研究院提供

河南豫剧院青年团青年演员王藜汇主演《涤耻血》。河南豫剧院青年团供图

戏单、剧本手稿、演出剧照、创作札记等档案照片有序陈列,一部鲜活的“河南抗战戏剧史”缓缓展开……9月17日,“河南抗战题材剧目艺术档案展”在郑州西亚斯学院开幕。

在“樊粹庭抗战名剧专题”单元前,众多观众驻足观看。豫剧名家樊粹庭手迹,陈素真、张袖云、毛兰花等名旦演出《涤耻血》《克敌荣归》的珍贵戏报与剧照,以及狮吼儿童剧团在艰难岁月中延续豫剧命脉的历史照片,将人们带回到艰苦卓绝的抗战岁月中,耳边仿佛听到戏曲人在抗日烽火中发出的时代怒吼。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,也是被称为“现代豫剧之父”的樊粹庭诞辰120周年。在屈辱悲壮的往昔岁月中,在硝烟弥漫的抗日烽火里,樊粹庭带领众多豫剧人,以豫剧为刀枪,以舞台为战场,将抗日激情融入创作中,发出救亡图存的怒吼,为人民谱出呼声,直到今天仍在激励着戏曲人勇毅前行。

让豫剧从草台班子走向艺术殿堂

1905年,在驻马店有两个男婴几乎同时呱呱坠地,一个是诞生于确山县李湾村的杨靖宇(原名马尚德),一个是诞生在遂平县潘庄村的樊粹庭。在随后的岁月里,杨靖宇成长为威名赫赫、享誉中外的抗日民族英雄;樊粹庭则于抗战烽火的洗礼中推动豫剧一步步走向艺术殿堂,书写了戏剧史上的重要一页。

100多年后,家乡人并没有忘记从这里走出的一代豫剧名家。在驻马店开发区内,樊粹庭纪念馆坐落于此,展示了他不平凡的一生;纪念馆旁树立着樊粹庭纪念碑,已成为市民感悟戏曲文化的地标;2024年年底,樊粹庭剧场也在遂平县正式揭牌,民众可以在这里感受戏曲魅力;10年前,驻马店市樊粹庭豫剧文化促进会就已成立,挖掘研究他的戏曲创作、生平事迹,举办各类活动等,让更多人了解这位对豫剧发展影响至深的传奇人物。

如今已年过古稀的王申正是樊粹庭豫剧文化促进会的专家,作为土生土长的驻马店人,多年来和会员一起追寻樊粹庭的足迹,研究并传播他的精神,对樊粹庭的故事和戏剧更是如数家珍。

樊粹庭降生在一个殷实家庭里。家人为其取名樊郁,字萃亭,从小天资聪颖,非常喜爱戏曲,头天在三里五村看过的戏,第二天就可以组织小朋友在打谷场上模仿表演。他7岁入私塾,14岁便考入河南留学欧美预备学校。

青年樊粹庭对戏曲的热爱达到了痴迷的程度,他的自传中曾这样写到:“中学五年期内,我把精力整个用到搞戏上,话剧我也演,京剧我也学,夜间不睡觉,在月下练身段……”在读中州大学(今河南大学前身)期间,他依旧沉迷于戏剧,经常出入戏院剧场,发起组建国剧队,自任“旧剧部”部长,课余时间组织同学排练,节假日就搭台演出。由于他做戏认真、惟妙惟肖,“樊粹庭就是中州大学梅兰芳”的说法很快传遍校园。

1935年1月,开封大相国寺永乐舞台旧址上,在樊粹庭的倾力主持下成立豫声剧院。身为院长的樊粹庭从演员的生活习俗、道德作风,到舞台布置、剧目创设、排练表演、服饰道具,直至声腔和乐器,进行了全方位的改革,成为国内第一位全身心投入豫剧改革事业的高级知识分子。

王申说,樊粹庭吸取京剧、话剧优点,创立戏剧“线型结构”创作法,他的处女作、现代豫剧的第一部原创剧目《凌云志》在这里诞生,演出后受到广泛欢迎。从此,樊粹庭的创作一发不可收,一年间,《义烈风》《三拂袖》《柳绿云》《霄壤恨》等剧作相继问世。这些批量呈现的新剧作是现代豫剧史上的第一批原创剧目,在观众中产生了巨大反响。

《凌云志》、《义烈风》、《三拂袖》、《柳绿云》、《霄壤恨》、《女贞花》和《涤耻血》是樊粹庭最为出名的7部戏,又被称为“樊七出”。“樊七出”的上演,结束了豫剧无剧本、口传身授的旧文化时代,让豫剧从草台班子走向艺术殿堂,大名鼎鼎的“樊戏”由此风靡中州剧坛。

用豫剧发出时代怒吼

在“河南抗战题材剧目艺术档案展”中,记者注意到一张照片中泛黄的老报纸,那是狮吼剧团在开封首演《涤耻血》的报道,这部戏也是“樊戏”抗战戏剧中最为精彩、最有代表性的剧目,故事围绕宋朝女杰刘芳展开。

河南省文化艺术研究院副研究员、河南省艺术档案中心主任裴小松对抗日战争中的豫剧名家及剧目有过深入研究,他介绍,在《涤耻血》这部戏中,樊粹庭把自己一腔的抗日热血浇铸在女主人公刘芳身上。该剧于1936年3月18日在河南开封豫声剧院首演,时值东北三省沦陷,华北危急,亡国灭族已迫在眉睫,救亡图存已成为不愿做奴隶的人们的共同吼声。所以《涤耻血》的问世对激发人民的爱国热情,反对屈辱的对日绥靖政策,起到很大作用。剧中最后一场,作者借刘芳之口,发出了誓死反抗侵略的最强音,“如今国将不国,生灵涂炭,大好河山和百姓生命都需要青年人努力保持。我们要为国难而死,要为杀敌而亡。宁做箭下鬼,不当亡国奴!”

“七七”事变后,中国的抗日战争进入全民族抗战的新时期。中华儿女万众一心,众志成城,保卫国土,共同抗战。豫剧艺人也立即行动起来,参与到这场保家卫国的战争中来。

正在北平观摩学戏的樊粹庭和陈素真立刻赶回商丘,将豫声剧院的人员召集起来,将剧团更名为“狮吼剧团”,意思是“东方睡狮”已经醒过来了,要发出自己的怒吼。他们在商丘火车站的席棚剧院里演出了宣传抗敌御侮、反对投降的爱国剧作《涤耻血》,并将全部收入捐给抗日救援会。当时狮吼剧团的经济也很困难,但艺人们仍以高涨的爱国热情,节衣缩食艰难维持,频繁义演募捐。

他们从商丘朱集火车站开始募捐义演,所得戏资全部捐给抗战支援会,直至1938年5月离开开封西行。据《河南民报》记载,1937年8月13日晚,剧团在商丘车站大舞台公演《涤耻血》,得票款洋八十七元二角,悉数捐给省各界抗日后援会,获复函嘉奖;两月间,剧团在商丘、宁陵等地筹得募捐抗敌经费一千五百元以上,还节衣缩食购买救国公债,尽显爱国热忱。

1937年12月7日,《河南民报》登载了《涤耻血》的演出广告;同年年底,陈素真率狮吼剧团重返开封,在大陆电影院演出《涤耻血》,依旧一炮而红,让开封老观众重睹芳华。1938年4月,在开封市人民会场剧院举行的“保卫大河南宣传周游艺会”上,陈素真、常香玉等分别上演抗战剧目,成为河南豫剧界反抗日本帝国主义的集体发声。

1938年6月,日寇兵临开封城下,陈素真当着全团艺员发出誓言:“我演刘芳,我就是刘芳,宁做箭下鬼,不当亡国奴。日本人欺负我们,就是我的仇人。我头断血流,也不给仇人演戏!”随后,她率剧团忍痛离开开封,经许昌、南阳等地赴洛阳,一边躲避战火,一边编演新戏、宣传抗日、募捐义演,在洛阳持续演出八九个月。据陈素真回忆,朱德总司令、爱国华侨陈嘉庚先生,卫立煌、何应钦等军政要员,都在洛阳观看了《涤耻血》与《伉俪箭》,“朱总司令坐在前排,离舞台很近……我看到他悄悄擦眼泪,心里想着:这位长官是真正的好人。”

王申讲述了樊粹庭在西安的故事。开封沦陷后,樊粹庭带领剧团经许昌,下南阳,到洛阳,在逃避日军战火的间隙,他不顾紧张劳累,仍奋笔写作,连续编导上演了《巾帼侠》《克敌荣归》《为国纾难》《好妻子》等宣传抗战救国的剧作。

1940年初秋,狮吼剧团抵达西安,头场点炮戏仍选《涤耻血》,一炮走红。此后,狮吼剧团在陕西、甘肃等地坚持演出“樊戏”抗战名剧,盛况空前。1942年,处于极端困难的樊粹庭在西安收留了大量逃难儿童,成立“狮吼儿童剧团”,孩子们排练演出“樊戏”抗战剧目,在战火中坚持演出和教学,不仅延续了豫剧艺术的生命力,还为战后豫剧的复兴积蓄了力量,培养了人才。

1942年,在河南遭受灾荒期间,河南众多剧团迁往陕西演出,与樊粹庭均有密切联系,如关灵凤、常香玉、赵望云、崔兰田等。管理上相互支持,演出中相互学习,艺术上相互切磋,形成百团汇演大西北,誓为抗日战争作贡献的新局面。豫剧唱红了大西北,唱火了黄河岸,叫响了全中国。

如今,在西安老城区步行街“皇城里·民乐园”内,有个小广场名叫“狮吼广场”,正是源于当年的“狮吼剧团”。西安市豫剧团的前身也正是樊粹庭创立的豫声剧院,后改名为“狮吼剧团”。

裴小松感慨地说,整个抗战时期,樊粹庭为陈素真等知名演员编写了大量爱国剧目,并为各地豫剧团广为搬演,“樊戏”抗战戏以中原人民响彻寰宇的民族呐喊、战斗到底的冲锋号角,使豫剧的抗战历史剧成为抗战艺术宝库中重要内容之一。

十四年烽火连绵的抗战时期,对于生活在那个中华民族最悲壮年代的豫剧名家来说,不仅是一段血与火的考验,也是砥砺艺术功力与积淀艺术造诣的“大熔炉”,更是检验人品、艺德与爱国情操的“试金石”。樊粹庭、陈宪章、王镇南等剧作家,陈素真、常香玉、崔兰田、马金凤、阎立品等豫剧名家,他们以戏报国、以艺御辱的行动,证明了豫剧不仅是民众文娱的载体与审美的对象,更是凝聚乱世人心、鼓舞全民斗志的强大力量。

烽火散去,精神不灭。那一段峥嵘岁月已远去,但那些曾在战火里唱响的铿锵之音依然在历史的长河中荡气回肠。如今,当代豫剧艺术不忘来时路,在历史的回响中汲取力量,于时代的舞台上继续发声,传承老一辈艺术家的精神,在唱念做打之间演绎家国情怀,在幕起幕落之时激励踔厉奋进。

人物名片

樊粹庭

樊粹庭:1905年生,原名樊郁,遂平县关王庙乡潘庄(现属驻马店市驿城区)人。1919年,入河南留学欧美预备学校读书。自幼酷爱戏曲,在大学求学期间经常出入票房、戏园,拜京剧名角贺桂福、云路卿为师学戏,为学校国剧队队长。1929年,河南中州大学毕业,获文科硕士学位。1931年出任河南省教育厅社会教育推广部主任。1934年底,将开封永乐戏院改建为豫声剧院,对豫剧的表演、音乐、服饰、化妆及剧场管理等方面进行系列改革,首创编导制。1935 年开始创作剧本,1936年,辞去公职专心戏剧创作。

抗日战争爆发后,将豫声剧院改为“狮吼剧团”,积极开展抗日募捐、慰问、赈灾义演等活动。其间,创作改编剧本58 部。新中国成立后,任西安市文学艺术工作者联合会副主席、中国戏剧家协会陕西省分会副主席等职,兼任狮吼剧团团长。1966年于西安去世。著有《樊粹庭文集》(6卷),河南大学出版社出版。因其对豫剧发展的巨大贡献,被戏剧界称为“现代豫剧的奠基者和开路先锋”“现代豫剧之父”。

狮吼剧团:抗战烽火中的铿锵义勇军

张大新

自幼酷爱戏曲,具有表演天赋的樊粹庭,自少年时期考入河南留学欧美预备学校,到就读中州大学10年间,系统学习中外戏剧理论,参与“国剧”和话剧编演。毕业后,他就任河南省教育厅社会教育推广部主任,深入河南城乡,开展为期3年的社会调研,结识地方戏艺人,了解乡间戏班的演出经营状况,感受最深的是河南土梆戏的深厚底蕴和大众化品格,坚信其具有发掘不尽的艺术潜力。经过反复焦灼的思虑徘徊,樊粹庭最终痛下决心,在一片斥责嘲骂声中辞去公职,创建“豫声戏剧学社”和“豫声剧院”,义无反顾地“自负重任”,站在时代前列,引领河南梆戏弃旧革新,成为救亡图存、向往民族解放的感应器和风向标。

剧场,作为戏剧演出的第一要素,其设备与功能的高下,不仅影响演出和观赏的质量和效果,也直接关系院团的声誉和演员的社会地位。1935年1月,樊粹庭在开封建立豫声剧院。

豫声剧院的建立,从剧场设施、舞台布局、表演空间,到观众座席、舞美灯光等方面,焕然一新,再也看不到旧式戏园的陈迹,堪称河南第一座具有现代品格的专业实验剧场。具有现代化功能的新式剧场落成之后,樊先生迅即邀约接纳开封周边地区的梆戏名角,组成行当齐全、阵容强大的剧团阵容。豫声剧院鸣锣开张后,各阶层观众多以先睹为快,一向鄙薄土梆戏的官僚士绅,成为日夜场的常客,剧院的档次和效益日渐攀升,受到社会和媒体的热切关注,媒体称“豫声剧院,设备完善,为本市梆剧院之翘楚”。

“七七事变”后,樊粹庭审时度势,机智果断地取东方雄狮警醒怒吼之意,将剧院更名为“狮吼剧团”,重返省城,演出《涤耻血》等抗战名剧,捐款给河南抗敌后援会,踊跃参加省城“保卫大河南宣传周游艺会”。

开封沦陷后,樊先生带领“狮吼”艺员撤离开封,沿途义演,经许昌、南阳至洛阳,1940年秋抵达西北抗敌前线西安,将沿途编演的《涤耻血》《伉俪箭》《巾帼侠》《克敌荣归》《歼毒记》《为国纾难》《花媚娘》《丽膏西施》等爱国剧目连续搬上舞台,轰动西安,唱响大西北,成为活跃在抗战烽火中的铿锵义勇军。

《克敌荣归》以明代前期后元余孽进犯北疆,明英宗御驾亲征,在土木堡事变中被俘,于谦征兵抗击入侵者为背景,着力颂扬家庭妇女华慧娟,深明大义,一面慰勉丈夫:“但愿你一心一意为国尽忠,为家增光,两军阵上奋勇杀敌,莫当俘虏投顺外邦。”一面劝导百姓:“咱中国有外患遭了不幸,众黎民各家户不得安宁……休说那谁为主谁是民无关轻重,要知道亡了国受祸非轻。”言辞恳切,令人钦敬。

《巾帼侠》演的是高丽国兴兵进犯中原,边将凌卫国战死,其子凌伟滔与同窗罗鸿义、罗剑琴等习武练兵,待机抗敌。凌伟滔谋刺番王不成,被番兵追杀,罗鸿义改扮伟滔,慷慨赴难,大骂番王:“贼子!大胆妄为,穷兵黩武,丧心病狂,干天之怒,自取灭亡!……爱国之士,岂能向禽兽屈膝,认贼为父?”鸿义妹罗剑琴为激励伟滔复仇意志,只身赴番营行刺番王,被绑赴法场,义愤骂贼,呼吁国人同仇敌忾,抗击外侮:“外人待我不如牛羊,奉劝同胞立志要强。不为利诱,不畏刀枪,不骄不馁,难苦共尝,誓复故土,踏灭贼邦,黄帝子孙,万古流芳!” 凌伟滔闻讯,奋力往救,杀掉变节投敌的汉奸,率兵反击入侵之敌,砍下番王头颅,复仇报国。该剧假托历史,直面现实,热情讴歌抗敌英烈共赴国难、宁死不屈的大无畏牺牲精神,对于战斗在前线和后方的抗日军民,无疑起到了巨大的动员和感召作用。

《为国纾难》以北魏侵犯南梁为依托,组织波澜迭起的戏剧冲突,褒扬牧童冯道根义勇投军、富豪贾思德慷慨捐粮、镇边太守昌义之循义荐贤,军民同心,保家卫国,气壮山河。联系该剧上演在抗日统一战线建立后的义演途中,编导者的远见卓识可见一斑。

抗战胜利后未久,陈子敬、王子珍等地下党员主动与樊粹庭接触,鼓励他编演新戏,迎接新中国的建立。樊先生激情满怀,当年就编创演出《雷峰塔》《金山寺》《新编牛郎织女》《月宫玉兔》《孙悟空大闹花灯》等五部(稍后又有《红珠女》《劈山救母》《泗州城》《火焰山》《双蝴蝶》《百花赠剑》等)抨击神权和皇权,弘扬正义、向往民主和自由的理想社会的系列神话剧。

活跃在樊粹庭神话剧中的男女主人公,无论是贬罚民间的织女、牛郎、三圣母及其子沉香,还是修炼成仙的白娘子、红珠女、玉兔王留,无一不是挣扎在天道神权桎梏中坚韧顽强的反抗者,他们没有屈服于强权和命运,憧憬美好的人生愿景,斗智斗勇,不达目的,决不罢休。

樊粹庭独立编创系列神话剧,赋予古典浪漫主义创作方法以现代人文内涵,塑造众多跨越“天道”藩篱、追求人格自由的“超凡”形象,为近现代戏剧改革增添了最具前瞻性的绚丽篇章。

(张大新,河南大学二级教授、信阳师范大学讲座教授。)