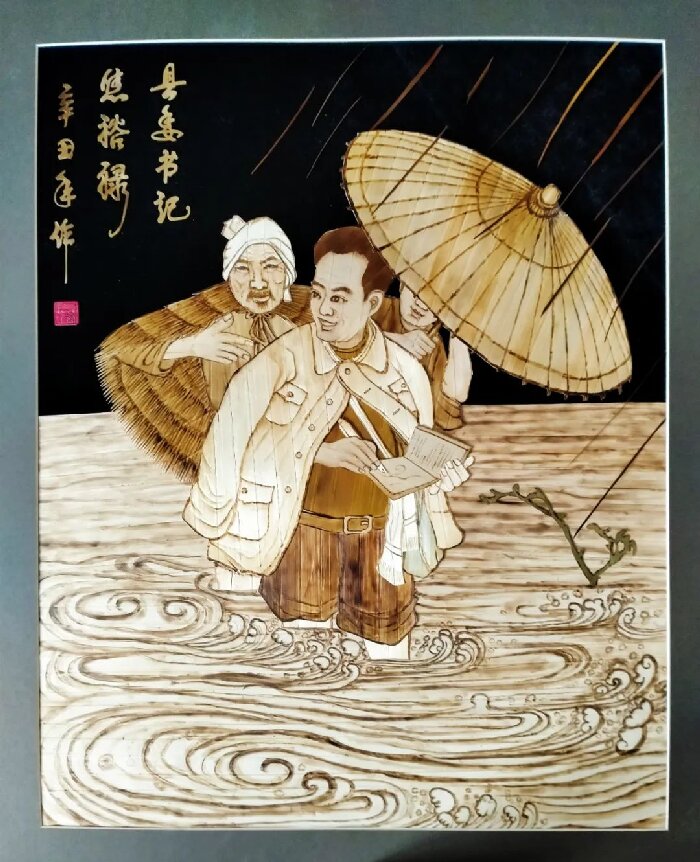

麦秆剪贴,以麦秆为原料,经多道工序剪贴而成的一种传统工艺制作技艺。起源于古代盛产小麦的中原地区,始于隋唐时期,已有一千五百余年历史。麦秆剪贴的材料主要是大麦秆,色泽洁白,韧性强,光洁度高。

麦秆剪贴在保持麦秸本身自然光泽和纹理的前提下,经过煮、刮、熏、制、熨、漂等十几道加工处理工序,并吸收借鉴国画、版画、剪纸、烙画等诸多艺术手法,增强自身的表现力。造型分为平面造型、立体造型、半立体造型。色彩有彩色、本色、水墨色三种。造型手法有两个突出特点:其一是分层分块叠贴而成,粘贴的每一层都不在同一平面,产生强烈的空间立体感;其二是融汇多种艺术手段,一幅完整的麦秆贴画要经过剖刮、漂白、染制、拼接、绘画、剪刻、拉丝、编织、烫烙、粘贴等诸多处理,其中又以拼接、剪刻、粘贴为核心。

清丰聂氏麦秆画以其独家传承的古老平贴技法和多层次粘贴技法,影响和促进了濮阳乃至豫北地区麦秆画的发展。其传承的“五虎闹春”“太平图”等近三百个图案,丰富、提高了本地区乃至中原地区麦秆画的内容和设计水平。

2014年,麦秆剪贴被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。