诸葛亮是智慧的化身,在中国家喻户晓,妇孺皆知。

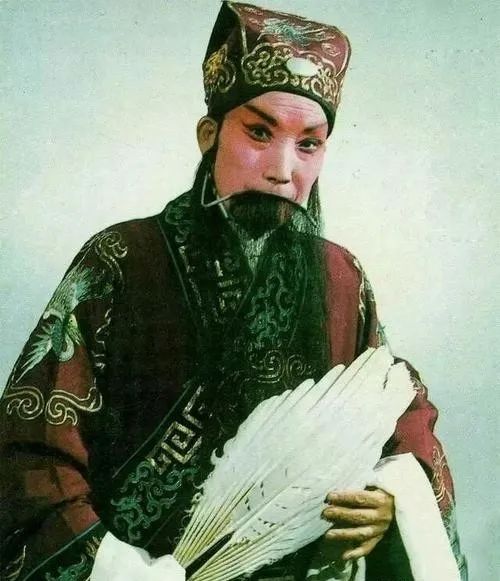

但仿佛是穿越,这位历史上圣人级的人物的名字却冠在了当代一位戏剧大师的身上。这位大师被人们誉为“活诸葛”,她在《收姜维》《诸葛亮吊孝》《七擒孟获》等七部戏剧中,塑造了七个不同年龄、不同性格的诸葛亮,而且每个诸葛亮都形神兼备、酷似神肖,用老百姓的话说就是把诸葛亮演活了。她先后六次率领越调剧团进京演出,受到毛泽东、朱德等党和国家领导人的亲切接见,周恩来总理更是给予了她“活诸葛”的至高荣誉。当年周恩来总理看完她演的《收姜维》,称赞曰:“河南的诸葛亮会做思想工作。

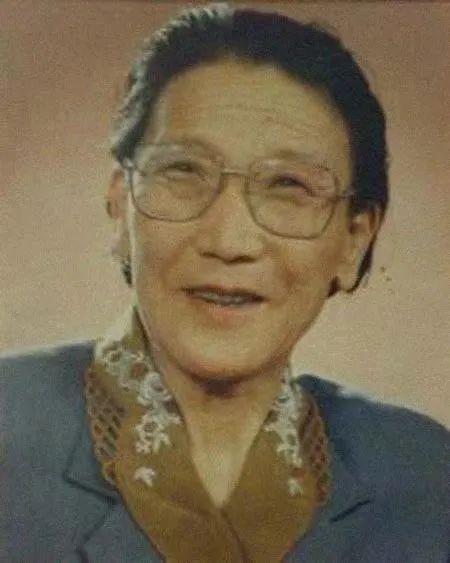

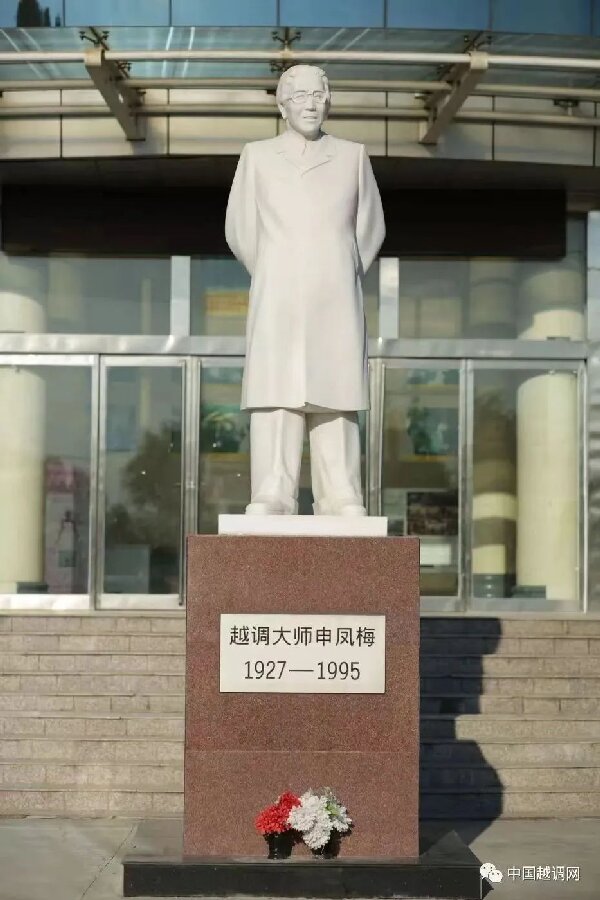

她就是人民艺术家、越调一代宗师、申派艺术的开创者申凤梅。在她将近六十年的艺术生涯中,成功塑造了两百多个性格鲜明的艺术形象,她用孜孜不倦的奉献精神和精益求精的艺术践行,把越调推向了前所未有的高度。

越调是河南省传统戏曲剧种,也是国家级非物质文化遗产之一。越调的起源可以追溯到清乾隆年间,最初在南阳一带流行,但真正把越调唱响并火遍全国,受到老百姓欢迎的是申凤梅及她带领的周口市越调剧团。

申凤梅1927年出生于河南省临颍县马庄村,从小家境贫寒。为了生计,1938年入临颍县张盘镇越调科班学艺。自此,她与越调结下了不解之缘。她先后跟李大勋、毛爱莲、金凤楼等越调名家学艺,演技日臻成熟。1945年在襄县,因演《砸当典》受到群众的欢迎和好评,被誉为“铁嗓子大梅”,名气越来越大。

1951年,因行政区划调整,申凤梅所在的越调剧团由漯河转入项城县。正是这次调整,周口才有了唱响全国的著名越调剧团,才有了让周口人引以为豪的戏剧大师申凤梅。后来由于工作需要,申凤梅又先后调商丘和开封,但最后还是留在了周口。这是周口之幸、周口人民之幸。正是在周口,她带领大家把越调这个名不见经传的地方小戏,发展成为广受人们欢迎、闻名全国的大戏种,将越调艺术推向了一个前所未有的高峰,申凤梅也成为深受人们喜爱的“德艺双馨”的戏剧大师。

申凤梅之所以能把诸葛亮演活,成为戏剧大师,在于她的勤学苦练。所谓“台上一分钟,台下十年功”,成功的背后是汗水。为了演好诸葛亮,申凤梅除了练唱念做打,还苦读三国。她听说一家中药店里的田先生是个“三国通”,就拜他为师,不懂就问。由于勤奋好学,她对诸葛亮把握得精准透彻,不仅扮相上像,更演出了诸葛亮的神韵。她还拜京剧大师马连良为师,学习吸纳京剧的精髓,使自己扮演的诸葛亮更加形神兼备,也形成了自己独特的诸葛亮表演风格。比如在《收姜维》中,她扮演的诸葛亮吸纳了京剧念白等程式的艺术特色,只见她手拿羽毛扇,脚下迈着方步,那种沉稳、那种深谋,一招一式,简直把真的诸葛亮搬上了舞台。她还根据不同时期诸葛亮的性格特征,塑造不同的诸葛亮戏剧形象。

用申凤梅自己的话说这叫“不变中有变,变中有不变”。如《诸葛亮吊孝》中的诸葛亮年富力强,思维敏捷,血气方刚;《收姜维》中的诸葛亮老成持重,足智多谋,稳健沉着……一个个诸葛亮的形象活灵活现地出现在戏剧舞台上。1958年,在郑州省军区礼堂,毛主席观看了申凤梅演出的《收姜维》。演出后,毛主席连连说好,高兴地从舞台一端走向另一端,微笑着招手向全体演员致意,对申凤梅的演出给予了高度的评价。

申凤梅像一块金子,经过千锤百炼,艺术水准达到了炉火纯青、出神入化的程度,具有独特的舞台风格和艺术魅力。一是唱腔洪亮,优美动听,吐字清晰。在《收姜维》《诸葛亮吊孝》和《舌战群儒》等戏里,主要是以唱功为主,大段子戏,一连几十句,字字清楚,声声满韵,字正腔圆,声情并茂,不用扩音器,坐在剧院最后一排位置上都能听清字眼,这在演员中是不多见的。在唱腔的运用上,她既有南方戏剧委婉、流畅、动听的特点,又兼有北方戏高亢、激昂、有力的风格。在唱词上,有学问的不感到俗,老百姓不觉得雅,做到了雅俗共赏,听众都能接受。二是她扮演的角色形象逼真。在不同的戏里,塑造了不同的人物性格,或生或旦,或古或今,她都能深入角色,演得栩栩如生、恰到好处,用群众的话说:“演谁像谁,装啥像啥”。用老舍先生的话说:申凤梅是“越调能手”,演戏“生旦不挡,悲喜咸宜”。

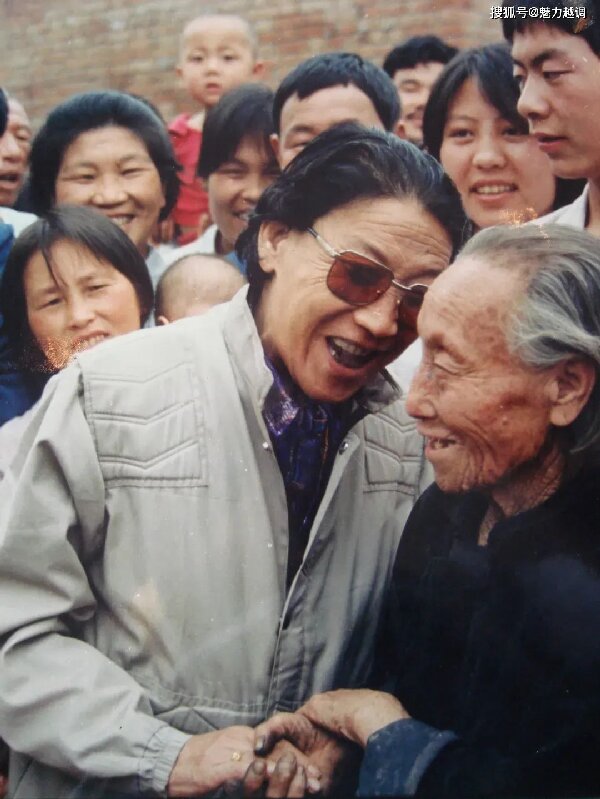

申凤梅不仅戏演得好,更主要的是戏德好。豫剧大师常香玉说“戏比天大”,而对于申凤梅,则是“德比天高”。她经常去工厂、煤矿、农村慰问演出,没有一点架子,走到哪里唱到哪里,谁让唱就唱,和人民群众心连心,是真正的人民艺术家。一次她在乡下演出,结束时一位大娘迟迟不愿离开。申凤梅发现这位大娘耳背,就专门趴到她耳边为她唱了一段,唱完还问:“听着没,大娘?”还有一次,一位乡下老人想听她的戏,但买不到票,找到了她家里,她自己掏钱买了票,让老人终于进了剧院听成了戏。申凤梅到煤矿演出时,总是利用午饭后的时间到食堂为炊事员清唱。她说炊事员很辛苦,没时间看戏,我们就应该送戏上门,让大家高兴高兴。有一次她到煤矿演出时病了,不能好好吃饭。团领导劝她休息两天,她执意不肯,说:“煤矿工人一年到头看不了几场戏,我既然来了,怎能不出场呢?”实在坚持不了时,她就为矿工们清唱几段,和大家见见面聊上两句。还有一次她率团在焦作人民会堂演出,恰逢省里召开文代会。于是,她白天到郑州开会,晚上回焦作演出,一场也没缺过。有人劝她休息一天,她说:广大观众想看我的戏,我不能让观众失望,自己辛苦点没啥。这就是我们的申凤梅大师,她心里始终装着群众,永远对群众好,是真正的人民艺术家。申凤梅身上一个最宝贵最大的特点就是群众观念,她和老百姓的关系特别好,这是她及越调受到人民群众热烈欢迎和衷心爱戴的主要原因。爱民者民恒爱之。什么是人民艺术家,不是个人自封的,是老百姓封的。

申凤梅的艺德还表现在她奖掖后进,甘为人梯,关心培养戏剧新人上。1980年北京电影制片厂把《李天保娶亲》拍摄成电影。她自己放弃主角,却力推未转正的青年学员马兰担任李天保,使马兰一举成名。在培养她的入室弟子、国家一级演员申小梅时,申凤梅老师更是煞费苦心,倾情相传。在艺德上,她教诲申小梅:“学艺先学做人,实实在在做人”;在演技上,每一个眼神、每一句道白、每一声唱腔,她都手把手亲自传授。还把自己珍藏的《三国演义》和心爱的羽毛扇无私相送,令人感动之至。

上至中央领导,下到黎民百姓,大家都喜爱她的戏。老百姓亲切地称他为“大梅”,一声大梅拉近了她与老百姓的距离,喊出了人们对她的热爱,也道出了她的优秀品质。相比于今天的大明星,申凤梅非常朴实,更没有架子,也不注重宣传自己,但老百姓就认她,她是老百姓心中真正的大名星。有一次,我在北京碰到一位商丘的老乡,他知道我是周口的,就问我认识不认识申小梅,他说他爷爷和父亲及全家人都是越调迷,十分崇拜申凤梅和申小梅。我当时拔通了申小梅的电话,这位商丘的老乡激动得无法形容。这就是越调的魅力,申凤梅的魅力。

申凤梅一生演活了诸葛亮,也用毕生的精力践行着诸葛亮“鞠躬尽瘁、死而后已”的精神,她永远活在人民心中。

有一首叫《招魂》的诗,道出了人民群众对申凤梅大师的爱:

“也许是你持着的羽扇

在高空中轻拂

要不越调的大旗

何以如此的招展

回来回来吧

这里有你耕耘过的梨园

也许是你驾着的四轮

在旷野中疾驰

要不戏曲的发展

何以如此的飞速

回来回来吧

这里有你培育出的高足

也许是你高亢的唱腔

响遏在了行云

要不流动的溪水

何以戛然而止

回来回来吧

这里有你热爱着的人民”