古老的黄河文化

酿造了中原大地各种各样的

戏曲美酒

其中独具特色且又清新

质朴的二夹弦

更是让人流连陶醉

回味无穷

这种小戏的伴奏乐器有四根弦

每两根弦夹一束马尾

二夹弦由此得名。

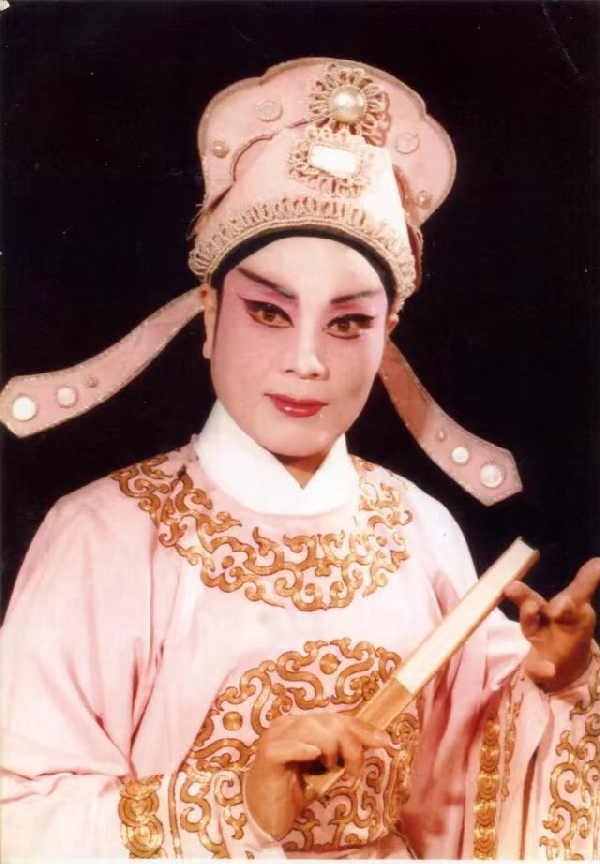

二夹弦的曲调优美流畅,声腔委婉细腻,生、旦、净、丑的唱腔都有“真腔吐字,假嗓行音”之特点。

01

不解之缘 投身二夹弦

1941年,我出生在山东省菏泽市安兴镇。一岁多时我的父亲不幸去世,我和母亲相依为命,以要饭、捡柴为生。在苦涩、艰辛的童年,戏曲成了这个世界带给我的唯一的温暖和亮色。

那时想听戏买不起票的她想了不少点子。每当有戏班子来演出,我就守在门口,看到进场的大人有不带孩子的,就挤上前拉着人家的衣角,冒充别人家的孩子混进场去听“蹭戏”。每当听完了戏,我就觉得心里痒痒的,忍不住自己学着唱。平时捡柴时,我就折几根柳条插在头上当作唱戏的翎子,比划着唱。听到我唱戏的邻居都说:“二妮(我的小名)生了个唱戏的好嗓子,是那块唱戏的料。”

1953年,12岁的我跟着表哥在菏泽朱楼镇上了学。没多久,东明县一个二夹弦剧团到镇上演出。得了信的我实在是受不了听戏的诱惑,每天上学时,就背着书包去到戏台前,连逃了几天学。老师找到表哥告状,我哭着承认了逃学去听戏的事。或许是我命中注定与二夹弦有缘,气愤的表哥说:“你也学不进去,还是去学戏吧。”我去考试,对着团长唱了段自学的《南阳关》、《断桥》。听了几句,团长一挥手:“小妮儿腔不错,中,跟我们走吧。”

就这样,我与二夹弦结下了一生的缘分,50多年的荣辱、沉浮、欢欣和悲伤都与这个剧种密切相连。

02

矢志不渝 唱红二夹弦

开始学习二夹弦,我也开始了艰辛的历程。我生性要强,学戏从不惜力,我从没有因为自己练不好功而被师傅批评,更不比别人差。学练“小翻”的时候,剧团里别的孩子很快就学会了,我却怎么也翻不好,心里又急又恼,我对自己说:“学不会这,我不活了!”中午休息的时候,我就偷偷跑到村外练功,找个地势高的土坡往下翻,可没有老师给扶着,我一头栽到地上,半个脑袋都埋在了土里。爬起来,脸上直流血,嘴里、耳朵里全是土。看看四周没有一个人,有点后怕,我坐在沙土堆上,放声大哭起来。哭了一会儿,拍拍自己身上的土,咬咬牙,想——还得练,我就不信自己练不成,从那以后,我练功、练身段、练唱腔下了很大的功夫,练货郎翻箱时膝盖、肩膀都磨烂了,我还是咬牙坚持,终于练成货郎担不用手扶绕头换肩。

在演唱技巧上我吸取了多种优秀剧种的旋律,形成了自己别具一格的开封二夹弦唱腔调门。

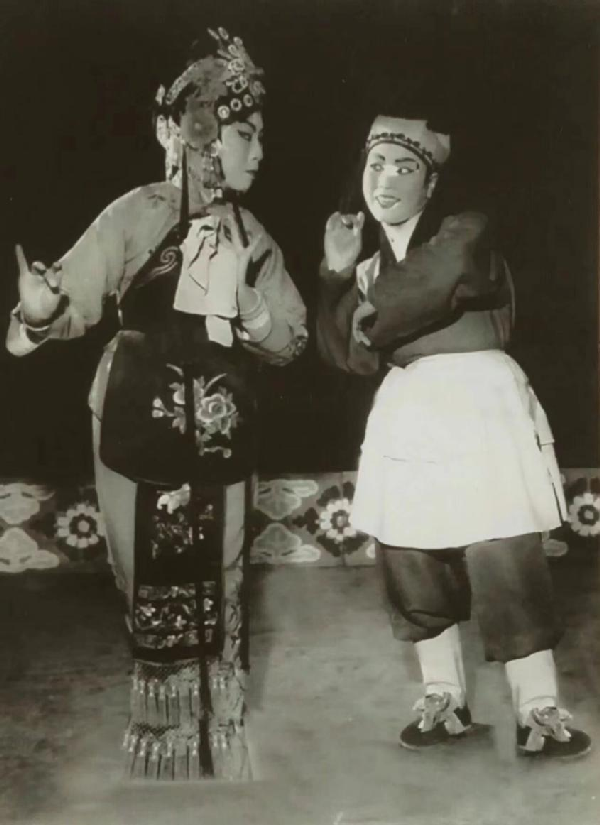

1956年,剧团到开封地区汇演,汇演结束,这个原本漂泊乡间的二夹弦剧团留在开封,成为全国级别最高的二夹弦剧团。要强的韧劲加上天赋,我通过自己的努力,逐渐成为了剧团中的主要演员。我吸取了京剧、越剧、四平调、道情、评剧、柳子戏、鼓儿词等多种优秀剧种的旋律,形成了自己别具一格的开封二夹弦唱腔调门,使观众听起来倍感新颖别致。那个时候,我主要演出的《梁山伯与祝英台》、《丝绒记》、《盘妻索妻》、《货郎翻箱》等剧目多次在全国和地方获奖,并使我成为开封二夹弦剧团中唯一的一位国家二级演员。特别值得一提的是我主演的《货郎翻箱》, 在剧中我饰演小丑货郎,在演好小货郎的过程中我下了很大的功夫,被广大戏迷誉为无人能比的“小货郎”。后来,《货郎翻箱》被上世纪60年代轰动全国的电影《李双双》选为“戏中戏”,风靡大江南北。接着,我们又排演了《江姐》、《蝶恋花》等一系列现代题材的二夹弦,并在全国引起强烈反响。那个时候,是开封二夹弦的鼎盛时期,也是我个人步入艺术殿堂最辉煌的时刻。那个时候,开封二夹弦真是让人太自豪啦!剧团的足迹遍布于苏、鲁、豫、皖、鄂、晋、陕等省。开封二夹弦每到一处,排队购票的人络绎不绝,最火爆的时候曾经连演130多场,一天演6场,场场爆满。演员从6点,一直演到夜里12点,根本来不及卸装。开封二夹弦的演员们所到之处,都有众多观众夹道欢迎的热烈场面。二夹弦在全国传颂着开封,开封用丰厚的文化哺育着二夹弦。当时的开封二夹弦几乎成了全国闻名的唯一代表开封的戏曲品牌!可是到了1984年二夹弦剧团整顿停办,河南的二夹弦戏迷再也难看到专业剧团的高水平演出了。

03

历经磨难 复兴二夹弦

剧团停办后,年轻点的演员纷纷调走,年纪大的在家闲着,二夹弦剧团就这样解散了。被要到豫剧团的我整天觉得心里空落落的,就感觉豫剧团再大也不是自己的家,自己的魂儿都被二夹弦给勾走了。1991年,我退休了,忙着照顾重病老伴的同时,我整天还在琢磨怎么恢复二夹弦剧团。作为两届省人大代表的我,不停地上交议案。

2002年春,我带着借来的5000元钱到豫北、豫东这些二夹弦的“老根据地”招收学员。很快5000元钱就花完了,我就给我大女儿做工作,把她闲置的房子卖掉用来办校招生,大女儿也很支持我的工作。

到2002年6月开学,只有16名学生报到,后来通过亲戚帮忙,好不容易才招收到40来名学员。

学员毕业时,学校遇到了更大的资金困难。如果没钱,好不容易拉起的班子就可能散了架,恢复二夹弦的事业将功亏一篑。无奈之下我想到了自己的住房,近百平方米的房子还带个小院,是我与老伴、儿子、儿媳共同的家。不顾儿子的反对、儿媳的痛哭,我咬牙卖掉了房子,领着一家人住在了剧团。那时正是炎炎夏日,是演出的淡季,全团几十号人全靠我养活,卖房得来的7万多元钱很快花光了。之后,我又动员二女儿把她那个高层的房子卖掉,又向亲戚朋友四处借债,以至于最后还背负着十多万元的外债。实在是借不到钱了,我不得不用退休金抵押贷了两万元,维持剧团生计。就这样,我历尽磨难带出了全国唯一一个阵容整齐的二夹弦剧团,被许多戏剧界人士称为“天下第一团”。让我欣慰的是,我带着剧团在豫北、豫东等地农村巡回演出,这个“娃娃班”凭借所受到的严格训练,很快赢得了观众的认可。在全省首届民间传统优秀戏曲汇演中,一举夺得“金鼎奖”金奖9个,银奖两个,同时荣获集体演出金奖和特殊贡献奖。2006年4月我们受到中国音乐学院的邀请进京演出,得到了金铁霖、廖奔、田青的表演和赞誉。很欣慰,我历尽磨难带出了全国唯一一个阵容整齐的二夹弦剧团,被戏剧界人士称为“天下第一团”。

04

陷入困境 担忧二夹弦

我把房子卖了以后戏校就是我的家啦,戏校在偏僻的魏都路尽头,路的一侧是迁走的黄委会留下的三层破旧不堪的红砖小楼。3月17日,记者来采访,给记者当“向导”的是从我们练功的小楼上不时传来的优美唱腔。穿过这座小楼黑黢黢的楼梯,便来到了我们的家。

我家就在二楼,只有一间房子,屋子里堆满了道具、音响和服装。我的二夹弦剧团和小演员都蜷缩在这个楼上。三楼拐角处稍宽敞的房间就是我们的排练厅,四面墙的墙皮都翻卷着,墙的南侧放着块破旧的大镜子。

正值小演员们练功的时间,我一边忙着指导,一边提醒孩子们错开距离,小心被碰伤。抬头看见屋顶,让人触目惊心,房顶穿出几根钢筋。“这是危房,用钢筋从两端箍着,防止出危险,每间房都是这样。”我看记者们面露惊讶的表情看着天花板上的钢筋,我忙着解释。

“关心二夹弦的人很多,各级领导也给了我们很大帮助,可是,现在我们遇到了大难题,二夹弦快没有‘窝’了。”有一天,我们所栖身的这栋危楼接到了拆迁通知,房东已经通知我们尽快搬家了,可是却难以找到合适的场地。条件好的场地租金贵,孩子们急等着找到一个练功的地方。“吃得不好穿得不好都没有啥,我只求给孩子们安个家。”我不由握住了记者的手,“这些孩子都是农村来的,现在这种情况使很多孩子安不下心。再没有场地,有的孩子就会走。他们都是用四五年培养出来的,如果走了,二夹弦就塌了架了。我已经67岁了,再培养一批恐怕就熬不上了。”我紧紧抓住记者们的手,眼睛含着泪花。“只要有个正规的场地,我就把孩子们的户口迁过来,以后再给他们交上‘三金’,就把他们的心栓牢了,他们就会把二夹弦当作一辈子的事来干。二夹弦后继有人,这门艺术就传承下来了,我也就放心了。” 可是我的能力还是有限的,最终没能留住辛辛苦苦培养的孩子们。开封二夹弦从此没有了年轻的接班人啦。

05

花甲仍奔波 坚守传承二夹弦

孩子们的流失,让我心痛惋惜。2008年二夹弦被评为国家级非遗,2009年我也被评为国家级非遗二夹弦代表性传承人,这就像一股春风,给我带来了激励,激励我更加努力的去传承传播二夹弦。新时代以来,我们创立工作室,参与国家级、省级、市级的展演活动,积极参与开封市文化广电和旅游局组织的“欢乐周末 非遗市集展演”。我们进校园、进社区,在网络平台设立抖音、微信视频号进行二夹弦传播。为了通过二夹弦来讲好中国故事,我们复排了传统剧目《梁山伯与祝英台》、《莫愁女》。疫情时期,我们编写了抗疫唱段《中国武汉一定赢》,通过二夹弦演唱的方式在互联网传播,给大家增强战胜疫情的信心。2019年我带队赴江苏昆山,参加河南省非遗参加文化和旅游部艺术司组织的,由江苏省文化和旅游厅主办的2019年戏曲百戏(昆山)盛典汇演,我们参演剧目是二夹弦传统剧《莫愁女》。

我一直牵挂着孤寡老人和留守儿童,想为他们做点事情。我就带着二夹弦演员进敬老院对孤寡老人进行演唱,在帮助他们缓解孤独的同时传播了二夹弦文化;我们还进乡村学校,为留守儿童演唱和讲解二夹弦,用我们那份微薄的热情,去温暖那些只有过年才能见到父母或者几年不见父母的孩子们。

为更好地传承和传播二夹弦文化,我们建立了二夹弦展示馆,这个藏满二夹弦故事的展示馆位于开封市禹王台公园内,每天吸引大量游客和大中小学生参观学习。我给他们讲二夹弦的发源、形成、唱腔和戏曲表演的身段。我们联合开封市教科委教研室进行全市小学生音乐教师的培训,并联合编辑《寻味开封二夹弦》刊物宣传二夹弦,开办二夹弦公益学习班,培养学生、戏曲爱好者2000多名。

我对艺术的追求和热爱永不止步。我现在84岁,近期又接到河南大学河南戏剧艺术学院的客座教授聘书,我现在就有一种执念:“为了传承二夹弦,不让二夹弦在我这一代消失,活着就要好好干!只有坚持不懈地努力,才能守住开封二夹弦的根。”

田爱云口述(国家级非遗代表性项目二夹弦国家级代表性传承人)

吴小玲执笔

写于2024年5月18日星期六