《中原风物志》开栏

风物,指风景和物品,也泛指一个地方的风光、民俗、物产、古迹、名人轶事等。志,是以记事为主,篇幅短小、内容丰富、形式活泼。回望中原历史,遍寻河南风物,其间,映照着中原人的生命底色。自本期起,开设栏目《中原风物志》,题材聚焦河南的物产、古迹等,篇幅1700字内,文字要求简洁优美。欢迎广大读者投稿,投稿邮箱hnrbzyfzw@163.com,投稿时请注明《中原风物志》征文。

走进河南鲁山的花瓷圣地,去探寻千年窑烧里的秘密。踏在段店小村的黑土上,拂开岁月的尘埃,翻阅历史的浩瀚书卷,惊奇于一段旷世奇迹。俯身捡拾起一仄花瓷的碎片,透过天空的光亮,眼前浮现出厚重的记忆。遥想当年,方圆几公里内,作坊密布,参差交错。段店周围烟焰蔽空,炉火相望,窑匠云集,昼夜操劳,成就了鲁山土地上的一道奇幻风景。

古瓷碎片的五彩缤纷,把我们载向一千多年前的盛唐。我们惊叹民间匠人的智慧与创造力。段店的黑土,经反复叠压揉搓,加工成陶器胚胎,再经匠人轻笔勾勒,涂抹几滴乳白蓝斑的花釉,推入高温地窑,几番淬炼,有了“入窑一色,出窑万彩”的奇异功效。

一件件成品出窑,胎质如坚,釉色细润,蓝如宝石,赏心悦目,这是工艺的精雅。艺术魅力一时倾倒了朝野坊间。由陶到瓷的完美转变,是艺术的成长与进步,更装扮了历史的华丽。鲁山花瓷的横空出世,成为花瓷艺术的时代标志,深得唐玄宗的赏识和青睐。拥有一件鲁山花瓷,在当时是身份和地位的象征,也是一种品位与荣耀。鲁山花瓷,从鲁山段店小村走出,受诏进宫,被钦点为宫廷御用瓷器。

百年烧炼,千年修为。鲁山花瓷段店窑址,宋时属汝州辖,现隶属于平顶山市。追踪寻源,功归当地瓷土、煤炭资源,这片温暖而湿润的黏土,晕染出鲁山花瓷的瑰丽绚烂。

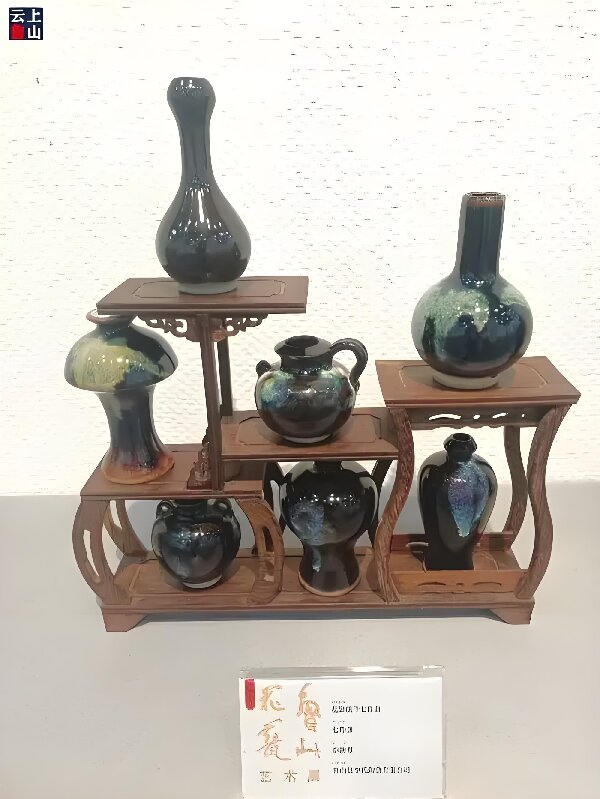

鲁山花瓷,以釉层肥厚区别于当时的青瓷、白瓷和黑瓷,它常有釉泪、釉痕、釉淌等现象,以“厚”著称。造型丰润圆满,浑实庄重,拒绝小巧灵动、秀丽轻盈。注重釉感坚实,无造作矫饰,厚润中张扬出气度和庄严。

收藏家、陶瓷鉴赏家马未都在其著述《马未都说收藏·陶瓷篇》上中,专题谈到鲁山花瓷:它在中国陶瓷史上意义非常重大。首先在于成功的窑变技术、庄重大气的造型艺术和优良的“瓷”质。鲁山花瓷器物的釉面分为底釉(以黑为多)和面釉(乳白、蓝斑块),在釉色的搭配上,采用黑地、乳白、蓝斑三色,令整个器物表现出大气、庄重、坚定和鲜明的特色。它是我国目前发现最早的高温窑变釉瓷,以色彩绚丽、富于变化闻名于世,在我国陶瓷发展史上占有重要地位,是唐代制瓷业的一个伟大成就,为中国以后的彩瓷烧造奠定了基础。

段店窑烧制瓷器品种繁多,质量上乘,尤以唐代花釉瓷闻名中外。当时烧制的器物,制作规整、质地考究,大量使用模制工艺,有些还在施釉前先行素烧,器物形体规范、胎体较薄。因模具的广泛使用,异形器物也得以大量生产,从器型和用途来看,大部分产品并不像是民间日常用品。

鲁山花瓷的代表作羯鼓,是具有创造性的精品杰作。羯鼓又称腰鼓、拍鼓,是一种双面击打乐器,由西域传入中原,到了唐代,为让鼓声清脆响亮,鼓腔渐渐由木质变为陶瓷。唐玄宗李隆基精通音律,嗜击鼓,尤爱鲁山花瓷羯鼓。据唐代南卓《羯鼓录》记载,唐玄宗与宰相宋璟谈论羯鼓时说:“不是青州石末,即是鲁山花瓷。”今北京故宫博物院珍藏着一件黑釉蓝斑腰鼓,体态呈长圆筒形,两端粗大,细腰,古朴典雅,丰美厚重,系鲁山花瓷珍品。

鲁山花瓷从唐中期兴起,晚唐、五代时规模较盛,北宋时为汝窑一部分,时有“清凉寺到段店,一日进万贯”之说。金元时鲁山花瓷走过600余载风雨沧桑,渐落迟暮。

新中国成立之初,故宫博物院专家前来河南调查汝窑,发现淹没于历史中的鲁山段店瓷窑遗址。经考证,段店确为唐代鲁山花瓷摇篮。段店古瓷窑遗址2000年9月定为省级文保单位,2006年5月25日被公布为第六批全国重点文物保护单位。

历史的脚步带着蹒跚,踏入一个新世纪。鲁山花瓷的研发一直没有停息。一批有识之士投入浩大人力物力,艰辛探索,复原出鲁山段店窑瓷器,终使中原贡品“鲁山花瓷”重放异彩。

传承历史文脉、保护文化遗产。鲁山花瓷,中原的自豪。