出土的战国时期青铜武器

考古现场及部分出土文物

近期,漯河市西城区凌云山路发现一处战国至汉代古墓葬群,由河南省文物考古研究院与漯河市文物考古研究所组成的联合考古队正在开展考古发掘。记者了解到,该古墓群在平漯周高速铁路建设中被发现,目前已发掘墓葬200多座,出土有青铜剑、青铜匕首、青铜鐏等战国时期的青铜器,还有大量陶器和铁器、玉器等不同质地文物千余件。

出土文物既有典型的中原文化特征

又具有较丰富的楚文化因素

漯河市文物考古研究所书记刘晨介绍,这片墓群大概上千座,大多数墓葬保存完好,本次发掘出的文物既有典型的中原文化特征,又具有较丰富的楚文化因素,能够反映当时中国南北文化在这里交流融合的态势。

12月2日下午,记者来到凌云山路古墓群发掘现场采访。该古墓群位于西城区井李村东南,凌云山路东、丹江路以北。

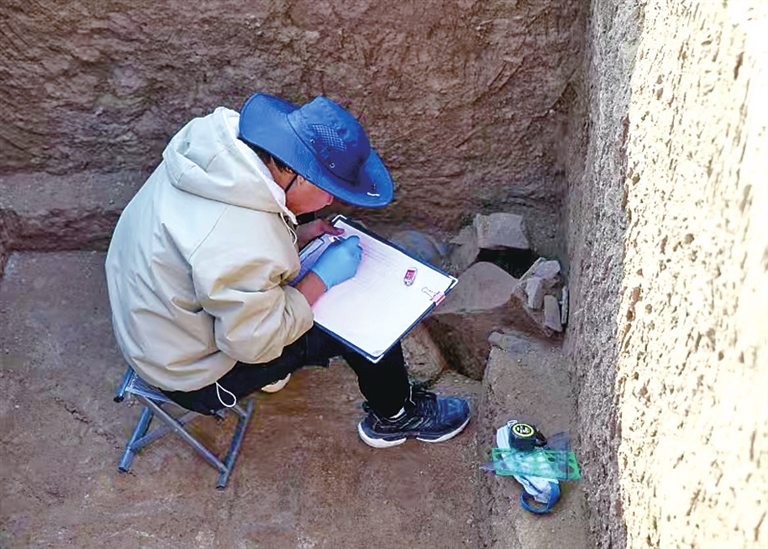

记者看到,已经发掘的200多个墓穴均被进行编号,并做上了标记。几十位工人和考古专家正在进行发掘工作。工人拿着小铲子或者竹签,小心翼翼进行清理,一点一点地将坑内的陶器、铜器文物的神秘面纱揭开。考古工作者将墓坑的大小、出土文物的方位和文物的数量、外观认真绘制在图纸上,并将每天每座墓坑的发现和考古工地进展情况,详细记录于发掘日记中。

在现场,河南省文物考古研究院的专家们也在忙碌着,用科技手段对部分战国的陶器进行加固。“战国时期的一些陶器在烧制时温度偏低,陶质差一些,在潮湿的环境下无法直接提取,进行修复后,再进行提取,能保持陶器的外观完整。”河南省文物考古研究院专家崔新战说。

古墓群跨越战国时期到东汉约400年

漯河市文物考古研究所书记刘晨说,本次发掘发现了很多值得关注的文物。其中M90号墓葬中出土的战国时期青铜剑,长48cm、宽4cm、厚0.2cm,埋藏两千多年仍然锋利。出土的战国谷纹玉璧直径4.6cm、孔径1.8cm、厚约0.5cm,造型精美、雕刻精湛、色彩温润。还有汉代铜镜、铜印、铜钱等文物,为系统研究战国和汉代时期漯河古代城市的文化面貌增加了大量实物资料,非常珍贵。

“结合近年来对该区域进行的多次考古发现,能够清晰呈现出墓群所在地郾城古城的一些文化面貌。”刘晨介绍,该区域出土的文物数量多,种类丰富,此前曾在周边区域发现战国城墙、道路、大型建筑基址以及汉代铸币、制陶作坊等重要遗迹,充分反映出在战国和汉代时期郾城古城已经具有相当规模,是当时重要的区域政治、经济、文化中心。对于我们进一步研究漯河古代城市发展史具有重要价值。

该古墓群排列有序,分布较为密集,自战国时期到东汉约400年时间都在延续使用,跨越时间长,信息量丰富。