2024年度河南省省级公共文化服务专项资金扶持项目研讨会现场

2月7日,2024年度河南省省级公共文化服务专项资金扶持项目之“青年人才扶持”项目——张鹭名《刘胡兰》结项研讨会,在河南艺术中心举行。与会的专家们一致认为,扶持项目《刘胡兰》赓续了河南豫剧三团“追随时代,贴近生活,不断创新” 的创演现代戏风格,而主演张鹭名唱腔优美,表演细腻,塑造了一个鲜活灵动、真实感人的刘胡兰形象。

【一】复排经典剧目《刘胡兰》 生动诠释深刻内涵

河南豫剧院三团演员张鹭名

张鹭名先后毕业于洛阳文化艺术学校、郑州大学,2006年进入河南豫剧院三团工作至今。她是豫剧表演艺术家杨华瑞的得意门生,豫剧表演艺术家王红丽的高足,歌唱家阎维文的高徒。荣获诸多省级专业奖项,被河南省委聘为新时代宣讲师,被中国剧协评为新时代戏剧英才。她主演的豫剧《铡刀下的红梅》,通过国家艺术基金2019年度青年艺术创作人才(舞台艺术表演类)资助项目扶持。主演的《刘胡兰》,通过2024年度河南省省级公共文化服务专项资金(青年艺术人才扶持计划项目)扶持。

与此同时,张鹭名在做好本职工作的同时,积极通过互联网传播戏曲文化,在抖音、快手、视频号、头条号等短视频平台共拥有粉丝近200万,为戏曲文化的普及、传播竭尽全力。

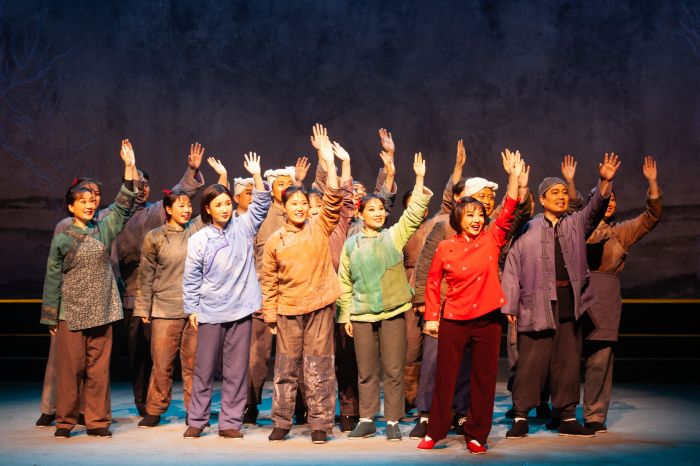

由张鹭名担任主演的资助项目豫剧《刘胡兰》,是河南豫剧三团为庆祝中华人民共和国成立75周年而复排的经典剧目。该剧以信仰为主线,通过做军鞋、支前线、送军粮、救伤员、被出卖、不畏死、勇就义等具体鲜活的故事情节,体现了刘胡兰大无畏的英雄气概,坚定的共产主义信仰,生动地诠释了“生的伟大、死的光荣”的深刻内涵。

该剧自2024年4月12日搬上舞台首演后,即成为河南豫剧三团“送戏下乡”和商演的榜单剧目,在广大观众中反响强烈。

【二】以老带新、以老促新 促进院团良性循环

结项研讨会上,大家就扶持项目《刘胡兰》创排的现实意义、河南豫剧三团加强人才梯队建设和三团现代戏风格的赓续进行了深入交流和坦诚沟通。

此次复排,三团对该剧进行了适度的改编,尤其在二度创作上,坚持创造性转化和创新性发展,把中华美学精神和当代审美追求进行了有机结合,使舞台呈现更具时代美感,充分激活出戏曲文化生命力,使经典剧目在永续传承中不断完善发展,从而引导当下观众对革命题材的审美追求,让红色基因永续传承。

专家们认为,整部戏的唱腔、表演、念白,舞台呈现,完美再现了三团典型的艺术风格——现代戏生活化,赓续了三团“追随时代,贴近生活,不断创新” 的创演现代戏风格。

为了排出精品剧目,三团安排陈晓兰(饰演奶奶)、史茹(饰演母亲)、刘海功(饰演陈老汉)、陈清华(饰演石庭璞)、李书奇(饰演石老五)、蒿红伟(饰演大胡子)共六个一级演员和团里的优秀青年演员组成强大阵容,复排这个剧目。朱超伦、牛冠力、郭有振、李宏权等老艺术家退而不休,加入复排队伍,和青年新秀共同切磋。

专家们认为,河南豫剧三团通过以老带新、以老促新、以老育新,大力气培养青年演员,加强人才梯队建设,促进院团的良性循环。

【三】舞台表演可圈可点 张鹭名表示“不负厚望”

作为该剧主演,张鹭名的表演可圈可点。

众所周知,张鹭名积极向上,上进心强,尤其是师从杨华瑞、王红丽、阎维文等名家后,她深入研究老师们的艺术特点,潜心研究其声腔特色和表演艺术风格,结合自身条件,在“传承”中“稳步发展”。

专家们认为,张鹭名基本功扎实,嗓音优美,身段漂亮,扮相俊美,戏路宽广,在同龄人中出类拔萃。她勤学苦练,有着较强的创造力和执着的奋进精神,是一位有梦想、有追求的优秀青年戏曲演员,具有较好的发展潜力。而在《刘胡兰》中,她塑造了一个鲜活灵动、真实感人的刘胡兰形象,演出是成功的,同意结项。

“我一定要消化吸收好各位专家的宝贵意见,不骄不躁,在艺术的道路上更上一层楼。我也一定会继续通过互联网传播戏曲艺术,传播胡兰精神,竭尽全力演好刘胡兰,不负大家的厚望。”张鹭名表示。

据悉,为了推动河南文化艺术事业的繁荣发展,培养和造就一批具有较高艺术水平和创新能力的艺术人才,设立了省级公共文化服务专项资金项目。目前全省共有48人获得人才扶持项目,其中河南豫剧三团共有5人入选。

没有青年人才的成长,就没有戏曲的未来。河南省文化和旅游厅希望包括张鹭名在内的青年演员,要充分利用好扶持项目这个平台,珍惜立项的机会,百尺竿头更进一步,为河南文化事业的发展做出积极贡献。