王海玲的华丽转身——王海玲与台湾豫剧团的回顾与展望两岸论坛会议现场

台湾豫剧皇后王海玲致答谢词

河南省文化联谊会副会长王耀致辞

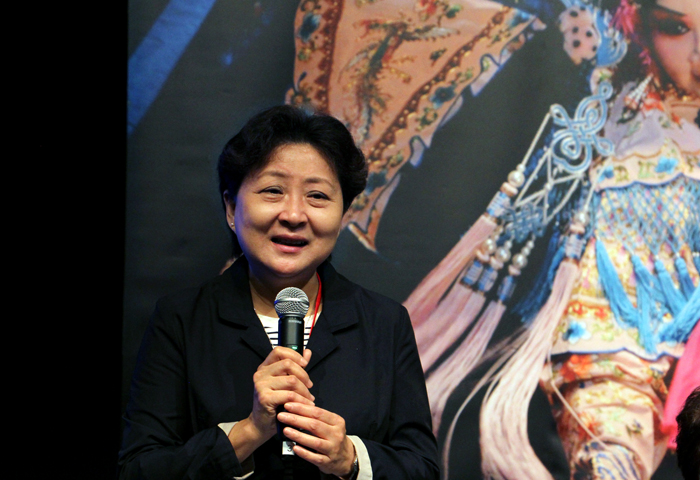

河南省文化厅副厅长康洁演讲

世新大学讲座教授、台湾大学特聘研究讲座教授曾永义演讲

河南豫剧院长李树建演讲

台湾传统艺术中心主任吴荣顺演讲

台湾传统艺术中心台湾豫剧团长彭宏志演讲

台湾传统艺术中心国光剧团长张育华演讲

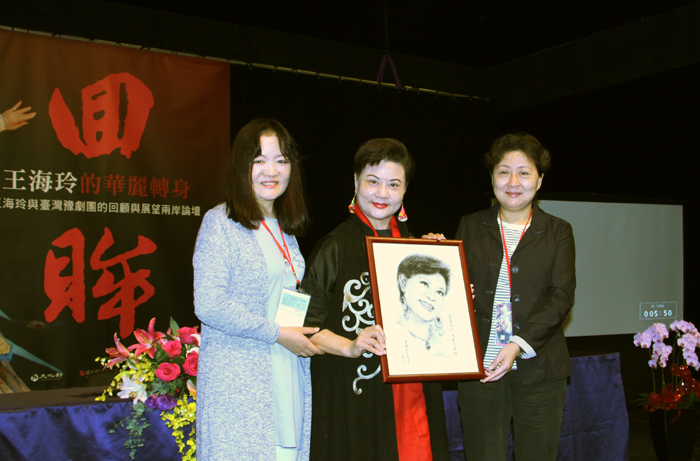

康洁在开幕式上赠画像予台湾豫剧皇后王海玲(图左为画像和本文作者)

“我这辈子只做了一件事,就是做豫剧演员,我选择了我的最爱,我是为豫剧而生的。 ” 11月27日,即将退休淡出舞台的台湾“豫剧皇后”王海玲在“王海玲的华丽转身——王海玲与台湾豫剧团的回顾与展望两岸论坛”上动情地说,不舍的同仁、学生、戏迷们闻听此言顿时唏嘘泪流。

河南省文化联谊会副会长王耀,河南省文化厅副厅长康洁,世新大学讲座教授、台湾大学特聘研究讲座教授曾永义,河南豫剧院长李树建,台湾传统艺术中心主任吴荣顺,台湾传统艺术中心台湾豫剧团长彭宏志,台湾传统艺术中心国光剧团长张育华等24位两岸专家学者齐聚一堂,以“王海玲的表演特色与台湾豫剧之展望”“王海玲与台湾豫剧剧本的跨界与新编”“王海玲与台湾豫剧的音乐与唱腔”“王海玲与台湾豫剧表演艺术的跨界与创新”“王海玲与台湾豫剧的表演艺术新美学”为主题,共同回顾了台湾豫剧团走过的峥嵘岁月和两岸豫剧人的合作历程,总结了王海玲近60年表演艺术生涯的卓绝造诣,畅谈了她对台湾豫剧发展的卓越功勋,称赞她对两岸文化交流做出的卓著贡献,展望在两岸豫剧人共同努力下豫剧发展美好的明天。

开启两岸豫剧交流的新时代

河南省文化联谊会副会长王耀在会上致辞。他表示,豫剧在台湾经过64年的发展,不仅创作了一大批优秀的精品剧目,还培养了以王海玲为代表的一大批杰出的豫剧艺术家,为豫剧在台湾的传播发展做出了杰出的贡献,他深表欣慰。他回顾了20多年来,两岸豫剧人手牵手、心连心,进行了100多次的交流活动,谱写了两岸文化交流的华彩篇章。他期待在两岸的共同努力、密切合作下,豫剧艺术在全国乃至世界上的影响一定会得到更好的拓展。

世新大学讲座教授、台湾大学特聘研究讲座教授曾永义在会上演讲时称三年可出一个状元,但要培养出一位艺术家却很难很难,要培养出一位像王海玲一样德艺双馨的艺术家,难上加难。他赞扬王海玲的表演非常投入,但还能疏离开人物。因为投入所以可以感动,因为疏离,则可以自如运用中华戏曲文化传统的虚拟、象征、程式等多种功法。他称王海玲的戏的精魂是飘进戏里去的,是融入到戏里边的,王海玲的表演真正达到了“形神具化”的境界。

河南省文化厅副厅长康洁以《开启两岸豫剧交流的新时代》为题演讲。她称王海玲代表着台湾豫剧发展的一个时代,同时也代表着两岸豫剧交流的一个时代。在两岸豫剧20多年的交流过程中,王海玲始终是一个坚定的实践者、推动者。王海玲没有辜负这段历史,也没有辜负热爱豫剧的两岸观众。这段历史注定会成为台湾豫剧发展史上承前启后的阶段,王海玲也注定会成为两岸豫剧交流史上承前启后的人物。“无论是1993年河南豫剧团的台湾破冰之旅,还是1998年台湾豫剧团到河南进行寻根演出;无论是2003年两岸豫剧人联合打造《曹公外传》共同庆贺豫剧入台50年,还是2010年两岸豫剧团携手赴新加坡举办‘亚洲豫剧论坛’; 无论是持续12届的‘两岸豫剧发展研讨会’,还是卓有成效的‘两岸戏剧人才交流培训计划’,都表明豫剧作为联结两岸同胞的文化纽带走过了一条不平凡的道路,也创造了两岸人文交流的光辉典范。”

台湾传统艺术中心台湾豫剧团长彭宏志在会上以《“寻觅”——台湾豫剧发展之我见》为题向大家介绍了豫剧在台湾艰辛的发展史。他称2003年由于台湾唯一的戏曲专业培育机构“台湾戏曲学院”将原先附设于京剧科之下的豫剧组停止招生,致豫剧在传承及发展这条路上生存更艰辛。2008由于政府再次启动再造任务,豫剧队升格为隶属于传统艺术中心的“台湾豫剧团”。为迎合新时代环境及观众新的需求,台湾豫剧团目前演出剧目横跨计有传统、创新、儿童、实验、跨界等多种剧目。他认为与地方力量结盟是解决经济困境的契机,演出人力上的严重不足亟待解决,“我们亟盼豫剧得以永续长存,继而发扬光大。”

河南豫剧院长李树建以《让豫剧走向世界》为题演讲。他表示曾多次与王海玲同台演出,王海玲精湛的艺术、严谨的台风、执著的追求精神给他留下了深刻的印象。他称王海玲让豫剧走进了现代、走进了青年、走向了国际、走向了团结。他最难忘的是2010年两岸豫剧首次携手走向世界的情景,他与王海玲共同在新加坡同台演出,并成功举办亚洲豫剧论坛。他希望两岸豫剧团以后要深入交流,深化合作,互通信息,互相搭台,共同将更多的豫剧精品推向世界。

河南大学地方戏研究所长张大新教授以《王海玲对豫剧在两岸传播发展的杰出贡献》演讲。他称王海玲在两岸豫剧交流合作、传播发展的历史进程中,既是举火传薪的耕耘者、领航者,又是以生命和智慧诠释、演绎戏曲艺术的菊苑‘缪斯’。 王海玲在豫剧乃至中华戏曲演剧史上的地位和影响,将随时间的流逝而日渐显耀。”

河南省文化艺术研究院助理研究员贺宝林以《“大豫剧”视野下的两岸豫剧交流》演讲。他认为豫剧虽然姓“豫”,但豫剧不只是河南的豫剧,而是中国豫剧,“大豫剧”时代已经来临。以王海玲为核心的台湾豫剧团已经融入了“大豫剧”繁荣发展的盛世交响,并奏出动听的音符。两岸豫剧团积极采取对策,拓宽交流渠道,以打造“大豫剧”为目标,将两岸豫剧交流提升到一个新的高度。

台湾大学戏剧学系所特聘教授王安祈以《一曲天然 岂止河南 —— 王海玲的艺术在台湾的意义》为题演讲。他称河南的豫剧能在台湾扎根流播,王海玲绝对是位关键人物。她一人扛起一座山,撑起一个剧种在异地的生存与成长。“王海玲”三字不仅是豫剧的代表,她还改变丰富了许多戏的情味。“近年来王海玲的唱腔表演竟突破豫剧范畴,成为台湾多元文化的核心价值代表。一曲天然,岂止河南 ? ”

台湾豫剧在传承创新中生存发展

台北艺术大学戏剧系副教授兼系主任张啟丰以《台湾豫剧新编剧本——由<花嫁巫娘>谈起》为题演讲。他称豫剧在台湾一路走来持续发展并有所转化,尤其是新世纪以来,台湾豫剧新制作的艺术创作主力除了编腔之外,逐渐转为以台湾创作者为主,其中《花嫁巫娘》在编剧、导演、音乐、表演及剧场设计等,明显呈现传统与创新的跨界混搭。而该剧的情节与结局,从某一个角度来看,则可视为台湾豫剧发展现象的诠释及隐喻。

台湾传统艺术中心国光剧团长张育华以《王海玲与台湾豫剧的表演艺术新美学》为题演讲。她称王海玲之于台湾豫剧的发展,不仅展现豫剧在台湾深耕传承的艰苦历程,有其独特的人文意象,也深刻印证戏曲“以人传戏”的演绎底蕴,其因表演艺术家而焕放的时代丰采与亘古弥新的艺术价值,将永远留驻台湾豫剧扉页成为灿烂的纪录。

河南文化艺术研究院原副院长谭静波以《腔在“变”中“红”——品王海玲的唱腔艺术》为题演讲。她称王海玲的唱腔是在不断变化中唱红的,台湾豫剧也是在不断变化中唱火的。“‘百变’的人物需要有‘百变’的‘腔’。王海玲有一幅宽阔明亮、高低不挡的好嗓子,在此基础上,由于她的‘不守’(不守旧),才能在与大陆作曲家们的共同合作中,以海纳百川的精神,不断地战胜自我,超越自我,继承、变革、发展台湾豫剧唱腔艺术。

两度为豫剧皇后王海玲量身设戏的编剧、台北艺术大学传统音乐系兼任助理教授级专技教师施如芳,以《从花帕族巫娘演回王海玲》为题演讲。她赞叹王海玲由内而外演活了她笔下的人物。“王海玲以角儿拿起来就有的功,以及有意识或无意识的感性,有机而完整地消化媚金(剧中女主角)于无形,使该剧在感官刺激多到令人麻痺的现今时代,依旧可以靠生动而饱满的人物和故事,让观众感到可亲可近,甚至还会有深沉的余味和震动。”

台湾成功大学艺术研究所特聘教授施德玉以《王海玲唱腔特色》为题演讲。她称王海玲的声音本质很好,音色透亮,音域很宽,加之声情并茂,表现出了戏剧的情节与张力。她演唱总是那麼清晰与细腻,透过不同节奏音型,呈现出浓郁的戏剧情感,让属於北方风格的豫剧音乐增添了些许南方的音乐色彩。

台湾资深戏迷黄莹以《戏曲传统唱功的新意》为题演讲。他称自从国乐交响化之后,戏曲歌剧化、唱腔美声化必为时代所趋接踵而来。就音乐而言,具有“戏胞”天份的作曲家、指挥家将传统的打鼓操琴文武场与大型管弦乐互补相融;就声乐而言,先要戏曲演员的演唱从“古为今用”到“洋为中用”、增添张力、丰富声腔做起,这样看来,台湾豫剧团已经着了先鞭。

台北艺术大学戏剧系教授徐亚湘以《人保戏:王海玲的表演艺术与台湾豫剧团的新编四戏》为题演讲,他认为无论是跨文化、跨领域,抑或为其量身的新创作品,王海玲总能以其深湛的功底、灵动具表现力的表演、精准细腻的诠释、程式的突破与化用,来立体化剧中所饰角色,因而产生极大的艺术认同与魅力,而剧本因文化转译、文体改编所产生的诸多问题,亦皆因其精湛的表演与角色的成功形塑而淡化,真可谓“人保戏”的佳例,此亦更突出了表演在戏曲艺术中的核心价值。

中国文化大学中国戏剧学系教授刘慧芬以《奇才奇艺多面手——谈王海玲表演成就的难臻之境》为题演讲,她认为擅长多项技艺的人被称为“多面手”。就台湾豫剧表演人才的成就而论,王海玲的表演行当多、剧目多、形式多、样态多,称之为“多面手”当之无愧。这些“多”显示的实质意义,就是她在表演艺术的跨界与创新的成果,更是一个令所有后继者难以望其项背的难臻之境。

台湾师范大学国文学系暨研究所专任教授、表演艺术研究所兼任教授陈芳以《戏曲传统唱功的新意》为题演讲。她称历来成功诠释李尔王者并不多见,王海玲饰演《李尔王》大喜大悲的人生况味已然不易,她兼具王者气度与生命厚度的演绎更是难得。

集大成者王海玲的人格魅力

中正大学中文系所教授王琼玲以《豫剧皇后王海玲的真性情》为题演讲,她称自己有三部小说由台湾豫剧团改编为2011、2014年的年度大戏《美人尖》和《梅山春》。她感佩王海玲处处为人着想的大师风范与敬业精神。回想起《美人尖》到东莞演出时,所有的道具、舞台设备因故全部不能按时送达剧院。大家一筹莫展,王海玲老师没有怨言,而是拍着胸脯说:没关系!戏在我们身上,即使什么都没有,我们也要按时登上舞台,演给观众们观赏。

她回忆有一次夏季在重庆演出,当时舞台冷气全坏,海玲老师穿着厚重的戏服上台演出,几乎汗湿全身,但她的演出博得更多满堂彩。还有一次,在深山小路拍摄挑水影像,海玲老师摔大跤,吓坏的大家还未跑的跟前,她却立刻站起来反来安慰大家,展现大无畏的精神。诸如此类,不胜枚举。

台湾戏曲学院京剧系曹复永教授以《豫剧皇后王海玲和我》为题演讲,谈了他在排练豫剧《花嫁巫娘》时的感触。他敬佩王海玲对豫剧的坚持与全心全力的投入付出和无怨无悔。他称豫剧和京剧跨界合作本就深具挑战性,更何况隔行如隔山,当时的他简直是在挑战自己的极限。尤其是唱腔调性的适应,令他尝尽苦头。“幸亏有王海玲的引导,层层突破,终堪胜任。”“她是豫剧在台湾的灵魂人物,台湾豫剧有王海玲,真好。”

研讨会举办的前一天晚上,全体与会者观摩了为王海玲量身定做、令人耳目一新的豫剧新戏《观音》,65岁的王海玲在三个小时的演出中始终精神饱满,技艺精湛,演出掌声不断,令人回味无穷。该剧以数字网络为主线,讲述了王海玲用手机下载一款APP后,穿越古今、横跨时空的一系列奇遇。期间巧妙穿插了她曾经扮演过的经典角色,并导入多媒体、多维空间、虚拟实境等表现手法,结合从传统宗教与现代人的思维,重新探索“观音”的意涵。该剧是对王海玲58年豫剧表演生涯的一次回顾与致敬。

【王海玲简介】

8岁进入豫剧团,师从豫剧大师张岫云,因聪慧过人,学戏迅速,获得“八龄神童”美誉。14岁首挑大梁演出《花木兰》,至今已主演150多部戏。文武不挡,生旦皆能,师徒两代,在宝岛传承豫剧,王海玲书写了戏曲舞台上的传奇。