祥符调概述

中原是中华文明的发祥地,也是中国戏剧较早产生和发展的地区。中国戏曲的雏形“踏摇娘”就出现在这里(即隋代的河内,现今的河南省沁阳市)。近代以来,在中原地区发现了大量的戏曲考古材料,如温县的宋代戏曲砖雕、安阳的金代墓戏俑和戏楼模型等。这些都表明,中原一带确实是中国戏剧发展最早、最重要的地区。历史上,中原地区长期作为国家政治、经济和文化中心,极大地促进了戏剧在这里的发展。宋元杂剧的繁盛和明清多样化剧种的发展,进一步彰显了中原戏曲在中国的地位。清末民初,祥符调这一豫剧重要流派的形成与发展,再一次将中原戏曲的繁荣推向了新的巅峰。

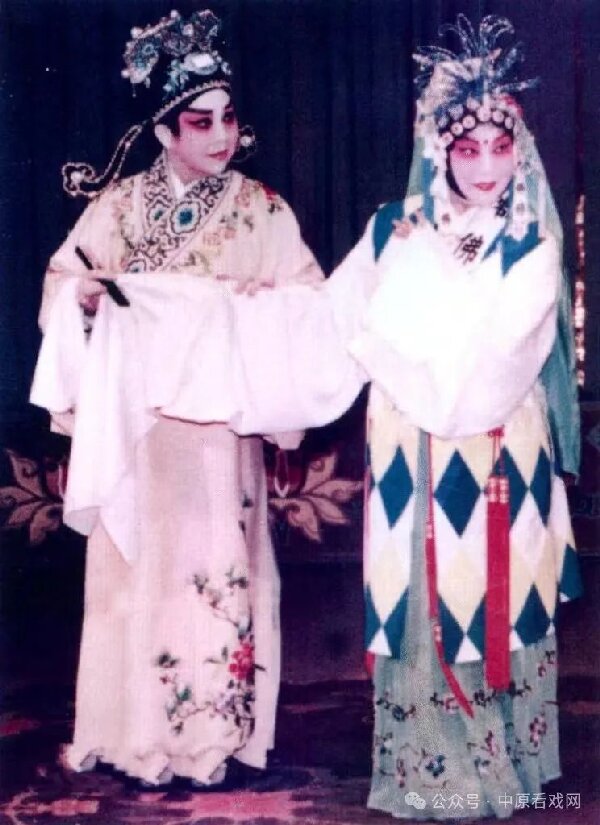

▲豫剧-祥符调《必正与妙常》剧照 王素君、王敬先 联演

祥符调之名源于其流行地--祥符县,即今天的河南省开封县祥符区。1008年,宋真宗赵恒将其年号改为大中祥符元年,遂将原浚仪县改为祥符县。豫剧“祥符调”一名即由此而生。祥符调流行在以开封为中心的广大地区,即过去所谓的“内十处”,包括祥符、陈留(今属开封市)、杞县、尉氏、通许、兰封、考城(与兰封并为今兰考县)、中牟、封丘、阳武(与原武并为今原阳县)10个县区。后来随着影响的扩大,其活动范围实际已超出“内十处”。多数学者认为,祥符调是豫剧的源头和母调,其他流派多由祥符调演变而来。

一、祥符调的生成

开封位于黄河中下游平原东部,是中原地区重要的城市。开封曾长期作为国都,有七朝古都之誉。这里地处北温带,气候宜人、沃野千里、交通方便,独特的自然环境和地理位置促进了开封在历史上的长期繁荣。北宋时期,开封的水系日趋完善,水路交通十分发达。黄河、汴河、金水河、惠民河等将开封与其他地区相连。发达的交通为开封的繁荣奠定了良好的基础。“北宋是水陆交通最兴盛的时期,也是开封历史上最繁荣的时期。”贯通南北的汴水成了交通的大动脉。“唯汴之水,横亘中国,首承大河,漕引江湖,利尽南海,半天下之财赋,并山泽之百货,悉由此路而进。” 北宋时期汴京发达的漕运名扬天下。周邦彦的《汴都赋》说:“舳舻相衔千里不绝,越舲吴艚,官艘贾舶,闽讴楚语,风帆雨楫,联翩方载,钲鼓镗��。”每年由东南六路经漕运运抵京师的粮食达三百万至七百万石,真宗至仁宗时高达八百万石。水路交通的发达为开封走向繁荣创造了良好的条件。此外,开封的陆路交通也是四通八达。以汴京为中心,东到山东,南至江浙福建,西达陕甘,北至大名府(北京)、太原等地,都十分方便。优越的自然环境、独特的地理位置和交通条件,是开封迅速发展的重要基础。

▲豫剧-祥符调《新白蛇传》剧照 吴素真 主演

长期作为政治中心的特殊地位,使开封的经济和文化也得到了长久的发展。北宋时期,开封已成为世界上人口最多、经济最发达的城市。经济的繁荣和社会生活的丰富又进一步促进了文化的发展。宋元之际,一直在此孕育的戏剧逐步走向成熟。据孟元老《东京梦华录》“京瓦伎艺”条记载,当时的汴京小唱、嘌唱、杂剧、傀儡戏等已相当发达。戏剧、歌舞等艺术的繁荣与发展,为祥符调的产生奠定了良好的基础。明代,开封仍是一座繁华的都市,戏剧在此得到进一步发展。明代的统治者十分喜爱戏剧。居于开封的周宪王朱有燉更是倾其毕生的精力于戏剧。他所著《诚斋乐府》有杂剧33种,“音律谐美,流传内府”。朱有燉对戏剧的热爱及创作,对开封戏剧的发展发挥了重要作用。明代开封戏剧的全面发展,使这里在宋元之后再次成为全国戏剧的中心。“‘弦索’‘软舞’成一时之盛。虽首都金陵也莫及。”至明末开封尚有梨园七十八班,小吹打二三十班,清唱遍及全城。清王朝建立后,政局相对稳定,戏剧艺术得到迅速发展。开封流行的从金元北曲衍生而来的弦索腔、梆子腔等与随后又传入的秦腔不断融合,形成了一种新的声腔“讴戏”,后被人称为“河南讴”,这被看作是祥符调的前身。至“康乾盛世”,随着社会的全面繁荣,戏剧发展进入到了一个新的时期。清中期以后,“花部”兴起,梆子腔在全国四处开花。在昆曲、弋阳腔、秦腔、罗戏、京剧等剧种的影响下,祥符调也迅速走向成熟。“开封梆戏为进一步开拓《三国》《水浒》侠义传奇等历史故事的新境域,向罗戏借鉴了不少的传统剧目,丰富了自己的表演题材。为反映历代政治、军事斗争和以武力反抗暴政的英雄事迹,又继承了昆曲、弋阳腔的角色体制规模,如‘江湖十二角色’所包括的末、外、生(正生)、小生、净、丑、老旦的分工。根据自己的条件,形成了以四生四净为主的‘外八角’阵容,使舞台角色逐步行当化。同时也学习了刀、枪、剑、戟的使用,翻、滚、扑、跌等武打功夫,从而大大充实了自己的舞台表演功能。”

▲豫剧-祥符调《秋江》剧照 王燕、苏丽娜 联演

乾隆年间梆子戏在开封的舞台上已见身影。据清乾隆十年(1745)《杞县志》卷七《风土风俗》载:“愚夫愚妇,多好鬼尚巫,烧香佛,又好约会演戏,如逻逻、梆、弦等类,尤鄙恶败俗,近奉宪禁,风稍衰止,然其余俗,犹未尽革。”可见,此时梆戏在当地已颇为流行。清乾隆年间的长篇小说《歧路灯》对“本地土腔”“梆罗卷”等在开封活动的情况也多有记述。清末文人徐珂在《清稗类钞》中说:“土梆戏者,汴人相沿之戏曲也。其节目大率为公子遭难、小姐招亲及征伐赛宝之事。道白唱辞,悉为汴语,而略加以靡靡之尾音。”由此可见,至少在清乾隆年间,“土梆戏”在开封就已相当活跃。多数学者认为,“土梆戏”就是祥符调的前身。如著名豫剧专家于林青说:“我认为这种流行于河南各地的土梆戏才是豫剧的前身。” 著名学者张鹏也说:“从北曲→弦索→河南调→土梆子→豫剧,乃是由几个不同的阶段,一脉相承地顺次发展而来的。”河南大学张大新教授在梳理祥符调的发展时则更明确地指出:“据史料记载,早在清乾隆初年,土梆戏就在开封一带演唱,这种土梆戏就是豫剧的前身,也是祥符调的始祖。”如此算来,祥符调至今已有二百多年的历史了。(未完,下期待续)