祥符调的发展历程

祥符调从萌芽、成熟到兴盛,经历的是一个漫长的发展过程。在这个过程中,祥符调一边吸收前代戏剧的发展成果,一边吸收其他艺术的营养,逐步走向了丰富和完善。根据祥符调的发展情况,我们把它的发展大致分为个三时期:形成时期、鼎盛时期、融合时期。

01

形成时期

据有关资料看,清朝中期以前应该是祥符调的孕育和形成时期。祥符调的滥觞可以推至宋金元杂剧。宋金元杂剧的发展在使戏剧走向更加成熟的同时,也使开封成为全国戏剧的中心。深厚的戏剧基础无疑为后来祥符调的发展创造了有利的条件。“后世梆子声腔之一的豫剧祥符调,无论是从音乐传承系统上,还是地缘关系上,都与体现着‘中州正音’的金元北曲一脉相承。”明代,开封再次成为全国的戏剧中心。统治者的痴迷、百姓们的爱好、戏班的蜂起,这些都意味着戏剧已进入到社会的方方面面,成了生活中的大事。清朝建立后,社会进入相对安定的时期。随着经济的迅速恢复和不断走向繁荣,戏剧也迎来了新的发展机遇。清代的开封是一个商业十分发达的城市。紧临开封的朱仙镇是居于贾鲁河北端的重要码头,它与汉口、佛山、景德镇并称为全国四大商镇。来自于江、浙、山、陕等地的大商巨贾们云集开封,在此建立会馆、开展交易、享受生活。昆曲、弋阳腔、秦腔、罗戏等成熟剧种蜂拥而至。社会生活的无限丰富、多样艺术的繁荣以及人们审美需求的不断高涨,促进了祥符调的迅速成熟。据现有资料看,清乾隆时期祥符调已登上了开封的舞台。据老艺人说,开封比较早的梆子戏戏班是“老三班”-义成班、公议班、公兴班。关于“老三班”成立的时间说法不一。有艺人说它们成立于明末清初。《开封市戏曲志》则说“其创建年代当可追溯到清乾隆年间”。该书在关于“义成班”条目里说:“民国五年(1916)又重修了一次(指‘明皇宫’-本书作者注)。‘碑记’(指《重修明皇宫碑记》--本书作者注)记载了清同治年间重修‘明皇宫’而进行捐输的七十八个戏班,其中就有开封‘老三班’。可见,义成班在同治年间就已存在,其创始年代当可追溯到清道光以前。”“老三班”活动的时间很长,一直持续到民国年间。祥符调在较早时期比较重要的一位人物是蒋扎子。蒋扎子于清乾隆年间在开封城南的朱仙镇北门一带开始设立窝班开科授徒。在数十年的时间里,蒋门班培训了大量的梆子戏演员。道光年间,黄河在开封一带决口,朱仙镇周围尽成汪洋,蒋门班无法维持下去,便向四方流落和发展。后来分别形成了豫东调、沙河调、豫西调和高调。在开封曾流传有:“来的戏班不用问,不是蒋门是许门。”这里的蒋即指蒋扎子,许是指办有多界科班的许长庆(许老六)。由此可见蒋门和许门在祥符调发展中的贡献。

▲许长庆 像

02

鼎盛时期

祥符调的兴盛大致是从清后期至20世纪四五十年代。清朝末期,随着全国梆子腔的兴盛,祥符调也迎来了它最辉煌的时期。这一时期祥符调班社开始大量产生,优秀的艺人如雨后春笋般出现。民国5年(1916),朱仙镇“明皇宫”重修时有七十多个班社捐输银钱。其中有相当一部分是祥符调的戏班。“明皇宫”建于何时已无可考,清同治年间就进行过重修,民国五年重修时捐钱的戏班有不少是同治重修时就捐过钱的。可见,清朝后期祥符调的戏班就已经遍布各地了。长期活动享有盛名的“老三班”-义成班、公议班、公兴班仍然是这一时期著名的班社。“老三班”是衙门捕快等组织的班社。《重修明皇宫碑记》记载的班社中有近30个是属于以开封为中心的“内十处”的戏班。其中载明属于省城的有义成班、公议班以及松义班、福喜堂、庆福班、庆恺班、庆升班、顺城班、万盛班,属于开封府的有公兴班。此外,还有朱仙镇的公盛班,陈留县的全盛班,通许的公兴班,邸阁(今属通许县)的至宝堂,尉氏县的公兴班、公庆班,洧川(今属尉氏)的公盛班,杞县的全盛班、六班班、顺城班,中牟的公议班、十房班、永庆班,兰仪县(今属兰考县)的同顺班、公顺班、全庆班,考城的老班,阳武县的永庆班、七班班等。这些戏班是不是都属于祥符调,不得而知。但可以肯定有不少应该是属于祥符调的。此一时期在祥符调发展中发挥过重要作用的是小天兴班。小天兴班位于祥符县清河集(今属封丘县),其管主为当地的富户许氏家族。许氏几代人任天兴班管主,至第四代管主许长庆(1868-1927),举办窝班出名,培养了大量的人才,使清河集成了祥符调的圣地。许长庆为把科班办好,不惜重金聘用孙延德等名师执教,招收贫苦儿童精心培养,先后办了11期科班,为豫剧培养了400 多名优秀人才,为祥符调的发展做出了重要贡献。清末民初,开封周边各县的祥符调班社也十分活跃。如1915年秋,杞县的六班戏与捕班戏分别聘请所谓“高等名角”水成、一阵风和田苟、何运等,在关帝庙、城隍庙唱“求雨谢神”戏,“同日开演,两相对峙,以致观者徘徊周旋,不觉其劳云”。同时,杞县还有马、武、郑郝、刘、常六姓联为一家组建的“六姓家戏”,在当地也颇有影响。此外,还有兰仪县的全庆班、阳武的永庆班、中牟的天泰班等,也都非常活跃。祥符调的业余玩会班更是蜂拥而起,遍及乡野。这一时期祥符调形成了“内十处”与“外八处”共同繁荣的局面。“内十处”与“外八处”包括的地区有不同的说法。一般认为,“内十处”是指开封周边的祥符、杞县、陈留、尉氏、中牟、通许、仪封、兰封(以上二县后并人兰考县)、封丘、原武(今原阳县)。“外八处”大体是指鄢陵、扶沟、许昌、襄城县、郏县、荥阳、汜水、密县(今新密市)。此时祥符调流行的范围已相当广泛,涉及今天的开封、新乡、郑州、许昌、周口、平顶山等多个地区。

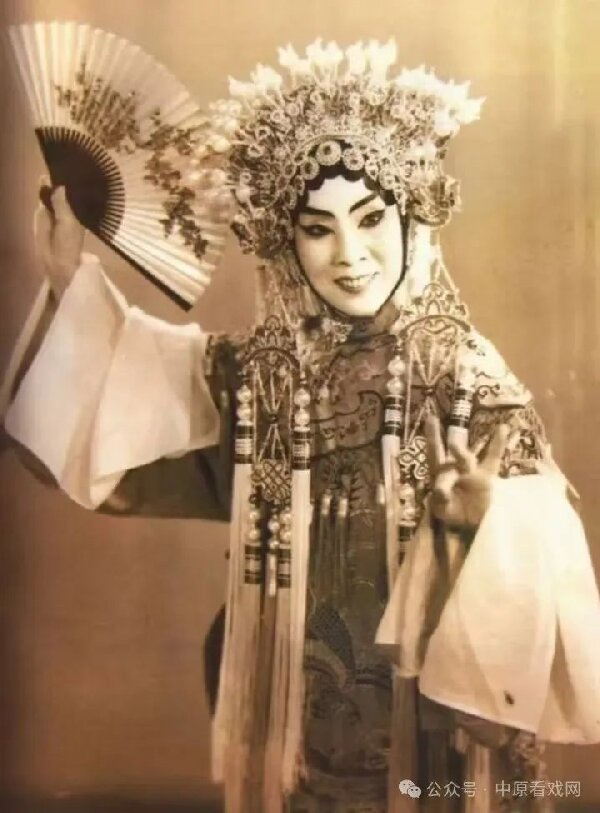

▲阎立品

祥符调早期的演员应有不少,但多已无稽可查。张履谦在《相国寺梆子戏概况调查》中说“在清代中的梆子戏的角色如狼妞、小刺、狼羔、黑红搅、董林、丙辰等,均为梆子戏中之佼佼者。”可惜这些演员我们了解的情况仅限于此。后来邹少和在对豫剧考察时提到了不少演员,其《豫剧考略》说:“河南梆剧范围虽不甚广,其中不乏杰出之才。前无可考,自清光绪戊子(光绪十四年,即1888年)以后,余所见及者,择优录之,拟以京班名伶,非溢美也。大净简客,嗓音洪亮,举止大方,如刘永春;段才、颜平,苍劲雄浑,如金秀山;红净张才,嗓音高亮,如孙菊仙;王海晏,苍老浑厚,身段稳重,如汪桂芬;老生秦大成,唱做念打,均臻绝诣,如谭鑫培;正旦郎高,清圆委婉,如陈德林;秦金音如王瑶卿;李金城如朱幼芬;小生张小春,嗓音清脆,扮相文雅,如朱素云;三花面李德魁,口齿清利,滑稽善谑,无俚俗气,如刘赶三;正旦石柳湘、王絮亭、李门搭、金玉美;小旦筱次、丙辰、三林、时倩云、阎彩云、刘永鑫、聂良卿、王锡堂(玫瑰花),亦各有专长,皆名重一时。清宣统间有小旦李剑云者,阳武人,天赋佳喉,清脆圆润,高下疾除,婉转曲折,如珠走盘,无不如意,又复善制新腔,自李氏出,剧风为之一变,彼伶界中感叹为空前绝后之才。”这些演员确实在当时都是非常有名的。马紫晨先生的《河南梆子概述》说:“在这一时期(1885-1920),比较著名的演员有老生秦大成、卫老庆,须生(正生)‘大烟筒’、李光苍、张振中、‘贯台王',小生张小春,正旦李金成、郎高清、秦金声,小旦张庆春、李剑云、王三妞,大净‘一声雷’、段才颜、‘云里冒’、简客,红净张才、王海晏、五里红,三花面李德魁等。”祥符调在这一时期已相当繁盛,著名的演员已经相当多了。除了上述提到的之外,还有高豁、刘金亭、李庆山(硬腰)、张玉生(生妮)、庆花、耿步云、李玉仙、王致安、杨羔、李门搭、赵福全(毒药罐)、管玉田、赵清和、张子林(小妖怪)、赵顺功、马清富(铜葫芦)、彭海豹、王清廉、陈玉亭、李庆裕、刘朝福、许树云、杨金玉(杨三怪)、李瑞云、冯焕卿、王金玉、刘德润、于从云、杜金才、陈克玉(鼓师)、杨风书(大鳖妮)、刘自学(玻璃翠)等。这一时期的优秀演员多出自清河集天兴窝班。天兴班的教师孙延德(1865-1947),艺名白酥瓜,嗓音洪亮,唱腔清脆,扮相俊俏,做派优美,唱、念、做、打俱佳,在黄河两岸享有盛名。后因嗓子失音开始任教,先后在多地培养了400多名徒弟。当时开封的名角中十有八九都是他的徒弟,其中旦角最多。著名的红脸演员王海晏也出科于清河集天兴班。他的唱腔苍劲浑厚、深沉悲壮、气势磅礴,扮演的关公形神兼备,活像关公再世,绰号“关大王”。民国期间,有些京剧名演员还曾向他请教学习关公戏。邹少和所详述的李剑云(又名壮妞),是这一时期的著名旦角演员。李剑云出科于小天兴班,与同出于该班的时倩云、林黛云、阎彩云、贾碧云并称为“祥符五朵云”,而他为“五朵云”之首,又被称为“戏状元”。李剑云在光绪、宣统年间就已经是名重一时的旦角演员了。当时在开封一带流传着“地有两顷五,够不上叫声壮妞叔”,形容李剑云红得高不可攀。他在《玉虎坠》中饰演的娟娟,在《金盆计》和《湘江会》中饰演的无盐娘娘,在《清官断》中饰演的翠红,在《三上关》中饰演的樊梨花,不但唱腔优美,而且能文能武,表演细腻感人。有文章称他“音韵出自天成,节奏不同凡响”。此外,出自天兴班的著名演员还有,生行常金生(大狸猫)、张才、秦大成、李光仓、王致安(贯台王)、张振中、张子林(小妖怪)、庆贵、陈玉亭、张新田、王金玉(小火鞭)、刘朝福等,旦行杨羔、常金荣、张芳金、秦金声、李金城、王絮亭、王秀亭、刘荣鑫(白菜心)、聂良卿、筱次、冯焕卿、陈山林、点翠红等,净行简客、刘永春、段才、颜平等,丑行周青山(杂面肉包)、田庆元(五老羊)、李德魁(迷瞪丑)、张洪盘等。由此可以看出清河集天兴班对祥符调的贡献。这一时期,除了涌现出大量的著名演员之外,音乐伴奏方面也涌现出了多位优秀人才。著名琴师娄凤桐,人称“皮弦大王”,后改司鼓,技艺极为精湛。稍后的琴师李忠才,手法娴熟,给陈素真、田岫玲等伴奏,颇得好评。此外,还有史大成、史可信等乐师也都很有名气。这一时期常演的剧目有《打茶瓶》《阴门阵》《火焰驹》《连营寨》《刘莲征东》《黄鹤楼》《百草山》《白莲花落凡》《磨盘山》《闹翁圈》《芈建游宫》《桃花庵》《对花枪》《劝夫》《坐楼》《美人图》《胡迪骂阎》《天仙箓》《连营寨》《斩黄袍》《头冀州》《二冀州》《姚刚征南》《对金抓》《斩子》《渭河水》《哭头》《跑坡》《临潼山》《打金枝》《骂金殿》《曹庄杀妻》《牧羊圈》等。据说著名艺人孙延德自己能背360部大戏。1934年,公布的梆子戏准演剧目计有142出。包括《汾河湾》《忠孝牌》《大登殿》《火焰山》《玉虎坠》《三堂会审》《双官诰》《卖华山》《女起解》《秋莲捡柴》《铡美案》《三世修》《双吊孝》《赤桑镇》《南天门》《桑园会》《三娘教子》《写状》《忠保国》《赵匡胤送京娘》《罗成算卦》《司马懿扒墓》《茶花计》《许状元祭塔》《吕洞宾三戏白牡丹》《小秃闹洞房》《五郎出家》《洞房归山》《抹楼打灶神》《小放牛》《天水关》《刘备祭灵》《韩湘子度灵英》《太山图》《水淹蓝桥》《哈巴狗告状》《烟鬼显魂》《断桥亭》《陈状元还阳》《水漫金山寺》《雷峰塔》《反长安》《铡陈世美》《大破洪州》《孟良搬兵》《打银安殿》《斩李广》《牧羊卷》《对绣鞋》《三上轿》《少华山》《宋公明坐北楼》《雪梅吊孝》《除三害》《双孝廉》《银成上门楼》《王大娘钉缸》《小桃园失火》《断桥》《关公挑袍》《汾河湾打雁》《桑园戏妻》《玉堂春》《刘秀起箭》《血手印》《撞道》《马前认字》《吕蒙正讨饭》《抢灵牌》《马龙造反》《小姑贤》《跪寒铺》《萧恩打鱼》《张文生赶考》《马三宝征东》《李渊劝将》《收纪昌》《取成都》《初进宫》《忠义臣鸣冤》《打八郎》《白云洞打乐》《拾柴》《明月珠》《收岑彭》《郭子仪上寿》《白门楼》《俞伯牙焚琴》《安安送米》《审刺客》《二进宫》《王员外休妻》《八蜡庙》《贤良女劝夫》《青龙山》《打金枝》《双跪山》《梅降雪》《跪中缘》《闹烟馆》《雷振海征北》《马芳困城》《三遇路》《秦怀玉哭红堂》《薛仁贵救驾》《吵宫》《敬德打虎》《伍员出樊城》《取荥阳》《辕门斩子》《双掉印》《赶嫁妆》《坐楼》《杨柳配》《父母吵庭》《杨继书求情》《避风簪》《杏元和番》《百宝箱》《于秀英搬亲》《挑王赞》《杨氏婢》《天开榜》《康茂才挡将》《游西湖》《刘玉郎思家》《反西唐》《人之初》《中状元》《绝沙滩》《姜义休妻》《杀庙》《劈京门》《卖苗郎》等。可见,此一时期祥符调演出的剧目确实已经相当丰富了。

▲陈素真

辛亥革命以后,祥符调更加活跃,并逐步进入开封城内演出。1912年4月,据当时报刊报道:“河南戏剧归分京调、梆腔(指河北梆子,又名京梆)、本梆(河南梆子)三派。京调、梆腔均有剧场开演,唯本梆不过出演高台,向无在园开演卖座者,现有天兴班主具禀,按例纳捐,演剧卖座,已奉批准试演三个月,再候定夺。”1914年,以时倩云为台柱的义成班进羊市街普庆茶社演出,此后致祥茶社、普庆茶社、天庆茶社、东火神庙茶社等也逐步成了祥符调的舞台。可见此时的民众对梆戏已是情有独钟。这一时期老的班社仍然具有生机,如曾在同治年间参加捐修明皇宫的二十三个班社如老班社义成班、公议班、公兴班、天兴班在进入民国后仍然充满活力。同时又增添了一些新的班社,如永安班、杞县八区班、兰考张玉亭班、豫声戏剧学社、中州戏剧研究社等,这些班社也都颇具名声。20世纪20年代末,这一时期豫剧不同流派的交流开始增加。商丘的豫东调演员经常到开封演出,开封祥符调演员也经常到商丘演出。沙河调、祥符调、豫东调演员的交往和学习日益增多。1936年,周海水带常香玉等豫西调演员到开封演出,由此打开了豫西调与祥符调交流的大门。不同流派之间的交流为日后豫剧的大融合奠定了基础。

▲常香玉

1927年,开封举办了游艺训练班,邀请王镇南等人对戏曲等艺人进行短期训练,由此拉开了祥符调改革的大幕。1935年,成立了豫声戏剧学社,在樊粹庭的主导下,开始了对祥符调的深度改革。樊粹庭将永乐舞台改建为豫声剧院,与陈素真、赵义庭等著名演员一起对祥符调的发展进行新的探索。樊粹庭带领演员革除陋习,树立新风,制定了后台工作、人事管理、排演等方面新的规章制度。同时积极编写和上演了一些思想进步、形式新颖的新剧目,如《凌云志》《义烈风》《三拂袖》《柳绿云》《涤耻血》《霄壤恨》《女贞花》《麻风女》《伉俪箭》《克敌荣归》《巾帼侠》《歼毒记》等。这些剧目面目一新,受到了观众的欢迎,影响很大。1936年到1937年,王镇南、史树明与张同庆、常香玉建立了中州戏剧研究社,先后上演了他们共同改编和导演的《六部西厢》《哭长城》等剧目,轰动开封。1937年“七七”事变爆发后,全国掀起了抗日热潮,樊粹庭将豫声剧院改组为狮吼剧团,在商丘、开封一带巡回演出,宣传抗日,募捐经费,为支持抗战做出了贡献。

▲陈素真 传戏

20世纪二三十年代,河南戏剧的一个很大变化是女演员开始登上舞台。在这之前,豫剧舞台上基本上没有女演员。自从清末民初顾秀荣、王玉枝等陆续登台之后,30年代各大剧种都有了一批有名望的女演员。祥符调涌现了王小焕、王玉枝、马双枝、陈素真、史彩云、司凤英、姚淑芳、赵秀英、刘荣花、孙兰芳、田岫玲、常香玉、阎立品、李镜花、王守贞、陈素花、阎桂荣、刘玉梅、杨小凤、李景萼等一大批优秀女演员。女演员的出现丰富了祥符调的表演内容,增加了祥符调的艺术魅力,同时也改变了祥符调舞台演出的格局。祥符调原以四生四花脸“外八角”为主,女演员崛起后逐演变为以旦、生行为主,后来旦角逐渐成了表演的主体。旦角的分工也更细化。原来的四旦(正旦、小旦、丫鬟旦、老旦)之外,又增加了花旦、彩旦、刀马旦、帅旦,称之为“内八角”。以旦角为主的剧目越来越成为班社演出的主要剧目。这些女演员中陈素真最为出众。她13岁唱红开封,并开始收徒弟,17岁被誉为“河南梅兰芳”,18岁被誉为“豫剧皇后”,20岁被誉为“豫剧三鼎甲之首”,23岁在西安又荣获“豫剧大王”称号。陈素真唱、念、做、打俱佳,并勇于创新,创造了独具一格的“陈门(派)”艺术,为祥符调的发展做出了巨大贡献。在女演员群星耀起的同时,这一时期(1920-1940)活跃在舞台的男演员有须生张小乾、张同庆、彭海豹、许树云、徐金发,小生黄马卦,正旦石柳湘、王絮亭、金玉美、李水泉(李门搭)、赵清和,小旦筱次、丙辰、三林、时倩云、阎彩云、刘永鑫、聂良卿、王锡堂(玫瑰花)等。

1945年抗日战争胜利之后,开封的艺人纷纷返回。较大的剧院如国民大戏院、醒豫舞台、和平戏院、大华戏院、大成舞台、同乐戏院又开始了邀班演唱。陈素真、司凤英、田岫玲、阎立品、王秀兰、赵秀英、许树云、朱长兴、李志贞、侯秀真、李春芳、王敬先、王素君、关灵凤、姚淑芳、宋桂玲、徐文德等一批著名的豫剧演员又重返开封的舞台。剧作家张介陶、蒋文质所编的《一门忠烈》《陈圆圆》,由徐文德、徐艳琴在开封上演并受到好评。1947年,张子林、赵清和等演员,为摆脱当时的经理制的束缚,从和平戏院拉出,建立了工人戏院。祥符调又恢复了一些活力。

03

融合时期

1948年10月,随着社会的巨变,开封戏曲发展进入了一个新的时期。20世纪50年代初,“戏改”兴起。原有的民营班社进行重组,由工人戏院改为开封大戏院,后又改为开封实验豫剧团。1955年成立国营剧团,组建了开封市豫剧一、二团和各县豫剧团。改建、新建了人民、大众、相国寺、开封等新型剧场。部分祥符调传统剧目如《三上轿》《抬花轿》《王金豆借粮》《小二姐做梦》《李天保吊孝》《推磨》《黄鹤楼》等被重新搬上舞台。阎立品、关灵凤、王秀兰、王素君、高兴旺等祥符调传承人继续活跃在舞台上。总之,多方面的原因使盛极一时的祥符调最终归于了沉寂。如今在众多的豫剧演出团体中几乎没有以祥符调作为主要唱腔的剧团了。不过同时需要指出的是,祥符调作为豫剧的母调对整个豫剧的影响是不能否认的。不少专家认为,新中国成立后,豫剧进入到了一个融合时期。在这一时期,流派之间不再强调自身特色,而是着重于交融汇合,最后形成了一个新的共同体---“豫剧”。祥符调在这个过程中不是灭亡了,而是化身到了豫剧之中。

▲关灵凤(左二)

改革开放以后,人们对祥符调的意义有了新的认识。在多方面的努力下,祥符调的恢复和抢救工作在艰难地进行。1979年,河南省举行庆祝中华人民共和国成立三十周年献礼演出,祥符调得以展示。同时,河南豫剧院二团牛得草、吴碧波主演的《唐知县审诰命》到北京参加庆祝中华人民共和国成立三十周年献礼演出,获创作、演出一等奖。1980年,河南省文化局举办了“豫剧流派汇报演出”,常香玉、陈素真、马金凤、崔兰田、阎立品参演,被誉为“五大名旦”。阎立品的《秦雪梅》、关灵凤的《三上轿》此时也被重新搬上舞台,引起了人们的关注。1982年,关灵凤率团以祥符调的名义赴北京演出《三上轿》,更进一步引起了艺术界的重视。进入21世纪后,随着非物质文化遗产保护呼声的日益高涨,人们对祥符调的价值有了新的认识。不少专家认为,流派纷呈是文化繁荣的标志,也是文化多样性的具体体现。祥符调作为豫剧的母调,个性鲜明、价值独特,在豫剧的发展史上具有独立的地位。作为极有特色的豫剧流派,祥符调应该得到保留和传承。在社会认识不断提高和政府的积极倡导下,近年来祥符调的恢复和保护工作受到了重视。在有关单位的积极努力下,保护祥符调活动日益增多,如樊粹庭先生百年诞辰暨“樊戏”与祥符调精品演唱会(2005年4月,河南大学)、纪念陈素真诞辰88周年祥符调演唱会(2006年5月,郑州)、祥符调演唱会(2007年4月,河南戏曲广播电台)、纪念陈素真诞辰90周年暨豫剧祥符调精品演唱会(2008年4月,开封)、豫剧祥符调发展研讨会(2007年5月,新乡封丘)、桑振君先生逝世3周年暨桑派经典剧目展演(2007年7月,郑州)、首届豫剧各流派名家经典剧目展演(2007年11月,开封)等。2006年6月30日,以振兴祥符调为宗旨的开封市豫剧院举行了挂牌仪式。人们盼望,在将来的某一天,祥符调能重展它的雄风。(原文略有删改)