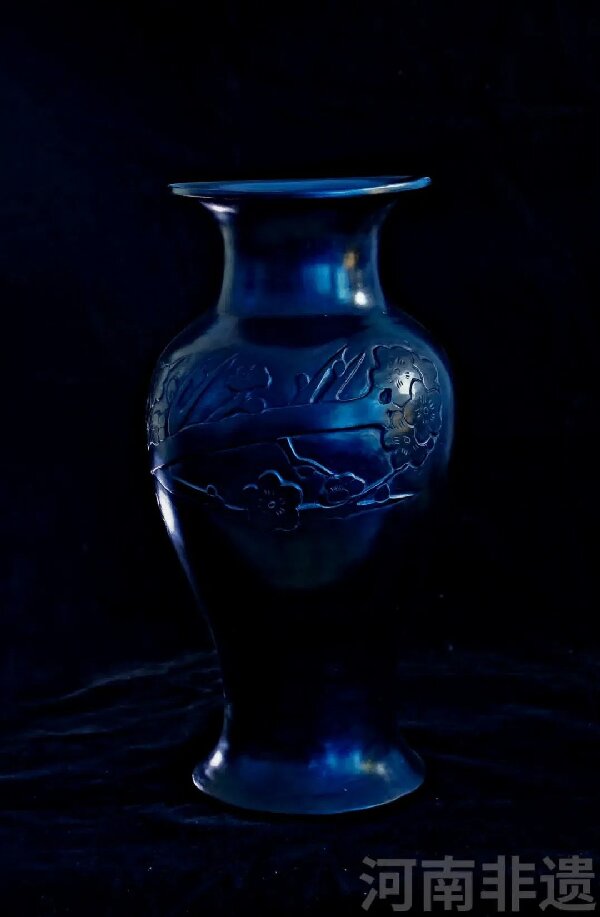

沁阳黑陶制作历史悠久,主要集中在沁阳万善村,可追溯到隋末唐初,后万善人取用当地特有的红黏土制陶,继而定居,渐成村落,以“盆窑”而得村名。明末清初达到了鼎盛,那时盆窑村百多户人家已是“家家有陶窑,户户冒青烟。”在上千年的历史发展过程中,黑陶制作由早期的选土、拉坯成型、塑胎、晾坯、烧制民间日用的粗疏工艺发展为选土、打浆、成泥、拉坯、胎模成形、胎模绘制,胎模浮雕、中成品、烧制成品等更为科学精细的烧制工艺流程。在焙烧时,窑内产生黑色浓烟,经过10个小时左右的熏烧,浓烟中的碳分子慢慢渗入陶坯内部,使坯体变得通体乌黑。主要制品有牺形墩、妇庚卤、鱼纹癸壶、炉鼎、天球瓶、香案器具、八仙宝瓶、酒壶茶具以及乌龟、犀牛、福鹿等动物造型。造型古朴典雅,胎薄、形准、身正、底平、花饰美观大方,色泽油润光亮,里外无含杂缝痕,敲击清脆悠扬。

2009年,黑陶制作技艺(沁阳市)被列入河南省非物质文化遗产代表性项目名录。

黑陶制作技艺来源于民间素烧技术,选取河床的黏土为原料,经过淘洗、晒干、粉碎、澄泥、拉坯造型、压光、雕刻(缕刻、缕空、线雕、浮雕、堆塑、粘贴,晾干、抛光)、阴干、入窑、慢火低温烧结等环节,烧制出作品黑如漆、明如镜、声如磬、触如玉,有薰炉、鼎、罇、罐、埙、壶、鬶、杯、镂空龙凤瓶等品种。该项目在河南省域内流布较广,以有“陶乡”之称的鹿邑县观堂镇郭窑村的郭姓、焦作市武陟县圪垱乡邢庄村的王姓为典型代表。

2021年,黑陶制作技艺(武陟县,鹿邑县)被列入河南省非物质文化遗产代表性项目名录。