祥符调作为豫剧最古老的曲调,它承袭了中原地区悠久的戏剧传统,吸收了多种民间艺术的成果,在开封这个文化大市场的摔打中,逐步形成了自己的特色。其具体特点大致可以概括为如下几个方面:

1、底蕴深厚,源远流长

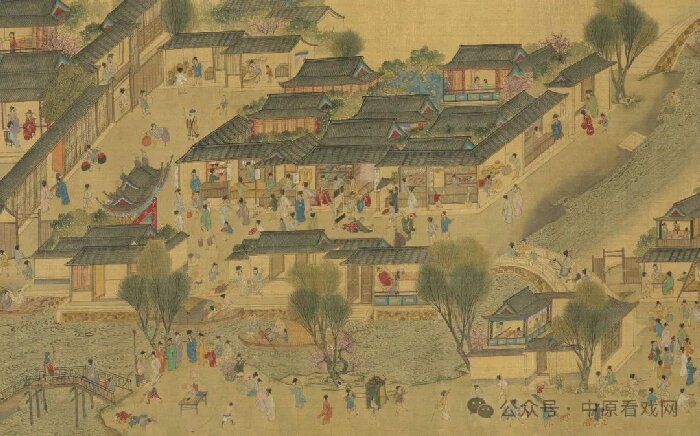

祥符调是中原悠久戏剧传统的延续。在长期的历史发展中,祥符调继承了宋元杂剧的艺术基因,汲取了中原民间歌舞、小调的营养,承接了秦腔、弋阳腔、女儿腔(亦名弦索调)、汴梁腔、土梆戏等戏剧艺术的精髓,有着极为悠久的历史传统和丰厚的文化底蕴。宋金以来中国戏剧的不断发展与成熟,为后来戏剧的繁荣奠定了良好的基础。张大新教授指出,祥符调“无论是从音乐传承系统上,还是地缘关系上”都与“金元北曲一脉相承”。确实是如此,祥符调是在开封肥沃的戏剧土壤中长期酝酿而形成的。在其发展的过程中,它既承袭了宋元杂剧的优秀艺术传统,也吸收了丰富的民间艺术的营养。元明之际中原地区就已流行锁南枝、傍妆台、山坡羊、鞋打卦、耍孩儿、驻云飞、闹五更等民间歌唱。至清代,民间小调、说唱更加发达。祥符调正是在吸收戏剧和民间歌唱艺术成果的基础上逐步成熟的。

著名豫剧研究专家韩德英先生指出:“中国戏曲发展的历史事实告诉我们,任何一种戏曲,不管它的发展演变历史如何曲折复杂,但是它的起点都是从民间演唱艺术的基础上开始的。作为河南地方戏曲剧种的豫剧,也决不能例外。明中叶以后,是中国地方戏曲普遍产生形成的时期。而河南梆子也就在这‘举世传诵,沁人肺腑’的中原‘时尚小令’的基础上,吸收了在北方广泛流行的‘弦索’戏曲艺术成果,而开始在形成。”戏剧作为一种综合艺术,它的发展必然是一个综合吸收多种艺术成分的过程。开封地区历来就很发达的戏剧、舞蹈、杂耍、武术、魔术等无疑为祥符调的发展提供了丰富的可资借鉴的资源。据《东京梦华录》“京瓦伎艺”条记载,在当时的瓦肆中就有杂剧、诸宫调、合生、商谜、嘌唱、傀儡、球杖踢弄、讲史、小说、小唱、掉刀、蛮牌、影戏、散乐、相扑、杂班、说诨话、说三分、说五代史、杂手伎、弄虫蚁、叫果子等“不可胜数”的表演技艺。丰富多样的民间艺术的发展,为祥符调的形成奠定了良好的基础。祥符调中的爬竿、窜椅子、盘钢叉、顶灯、爬绳、喷火、漱牙,以及带有魔术色彩的“开铡”“大开膛”等彩头,都是对各种民间技艺的吸收、借鉴和改造。特别是一些武打动作,更是向民间武术学习的结果。开封七朝古都丰厚的文化底蕴、良好的戏剧传统以及民众对艺术的执着追求,为祥符调的形成和发展创造了良好的条件。祥符调与豫东、豫西等调相比更为细腻和丰富的艺术特征,应该说正是其所处文化氛围和环境造就的。

2、中州正音,亲和力强

祥符调演唱使用的是开封方言和中州音韵。由于中原地区长期作为全国的政治、经济和文化中心,以开封为代表的中州音韵常被称为“中州正音”。“通过研究,学者们普遍认为古代开封方言具有崇高的历史地位和语言声望,宋代汴梁方言是当时民族共同语的基础方言。近代以来,开封方言在共同语的形成过程中起到了重要的作用。”祥符调以中州音韵为本音的语音特点,使它具有“民族正音”的文化意味。由此祥符调拥有了极强的融通性和辐射力。在中国众多的剧种当中,豫剧算不上是最古老的剧种,也不能说是艺术价值最高的剧种。但豫剧却能流行全国并成为接受人数最多的剧种,这实在是一个值得思考的问题。著名作家田中禾先生认为,豫剧广泛传播的原因之一,就缘于其语言的融通性和亲和性。“豫剧因祥符调而成型,是有它的地理背景和文化背景的。从音韵声律上看,祥符调代表了典型的中州音韵。它的声腔、板式、发声、行腔、运气方式,深深植根于中原乡土,充分表现了中原乡土声律之美,具有中原文化的辐射力。

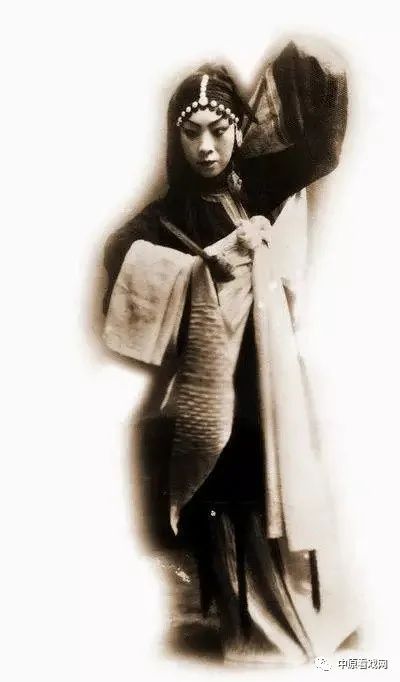

▲陈素真《义烈风》剧照

豫剧能为中国大多数地域观众接受,流播海内外,成为中国地方戏影响最为广泛的剧种,与中原音韵的融通性和美感息息相关。这中原音韵的典型代表,就是祥符调。”中原方言在中国历史上长期作为“正音”的历史事实,使更多的人对中原方言具有认同性,从而使它具有了很强的亲和力。此外,从方言本身的特点来看,开封方言的音乐性与优美性使它在戏剧演唱中具有更强的优势。从语音学上来看,开封方言五音俱全、语调悠扬、尖团音分明,比较适宜于艺术演唱。据说过去豫剧团招演员都很愿意要开封及其周边的封丘、杞县、原阳等地的人。因为这些地方的人说话语调悠扬,适宜于演唱。祥符调被广泛接受的又一个原因是其语言的通俗性。我们知道,祥符调产生于乡野民间,它所使用的语言多是乡野土语,语言平易朴直、通俗浅显,很容易被普通大众理解和接受。再则,祥符调在发展的过程中剧本的创作者和演员们也非常注意语言的通俗性,强调易于上口、质朴自然、好听易记,从而使其语言具有了旺盛的生命力。总之,祥符调在语音上的“正音”通用性,在语言上的通俗亲民性,使它更容易被广大的劳动群众接受,从而具有了更强的生命力。

3、根植生活,接受面广

祥符调产生于基层社会,它的剧目内容和演唱风格都深深地根植于现实的社会生活。祥符调表演的故事多来自于现实生活,演唱用的语言是日常的生活话语,表现的审美理想也是广大民众的普遍愿望。因此,祥符调很接地气,极受群众欢迎。以祥符调为母调的豫剧后来在全国的广泛传播就是很好的证明。祥符调的剧目有几百个,其中多数剧目反映的都是日常的社会生活。在众多的剧目中,其内容无论是沙场征战,还是家庭生活,表达的往往都是广大民众的内心情感和现实理想。如陈素真的名剧《春秋配》《三上轿》《洛阳桥》,阎立品的《秦雪梅》,桑振君的《桃花庵》《对绣鞋》《打金枝》,以及樊粹庭创作、整理的《柳绿云》《霄壤恨》《麻疯女》等,都是把对人情、人性以及人类之爱作为表达的主题。

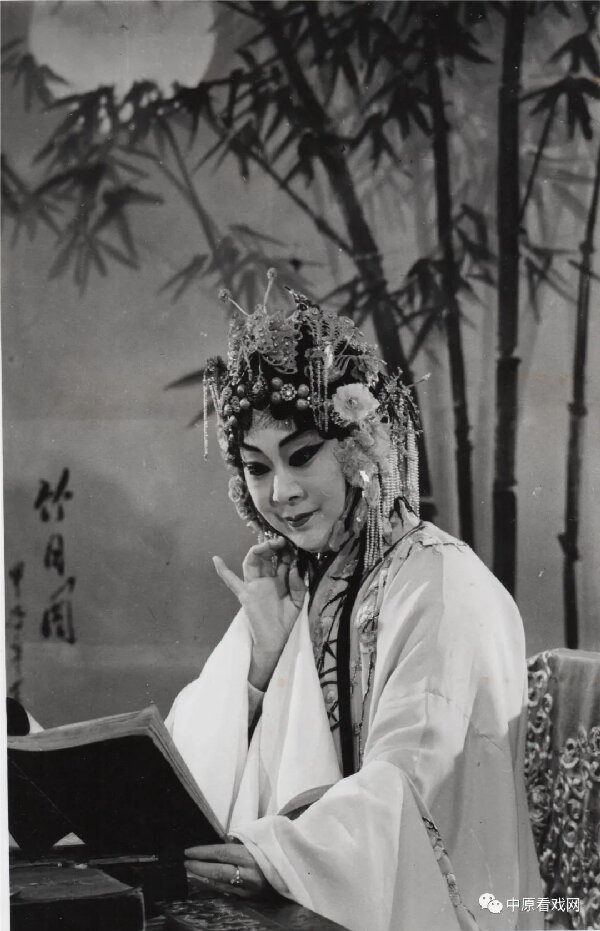

▲阎立品《秦雪梅》剧照

这种对广大民众情感和理想的表达,赢得了民众的广泛共鸣和普遍喜爱,从而使这些剧目具有更广泛的接受面和强大的生命力。经典剧目中《杨家将》系列戏的常演不衰、包公戏的广受欢迎,以及《秦香莲》《秦雪梅》《蝴蝶杯》等爱情戏的常居舞台,都显示了祥符调对社会、人情和人性的关注。祥符调在表演中所运用的语言也多是生活口语,通俗易懂、非常贴近群众。如《撕蛤蟆》中的唱词:“想骑马,我有法,脱了鞋,拧了袜,跳到坑里捉蛤蟆。大小蛤蟆摸一个,蛤蟆它娘你骑上它,又会跳,又会爬,一蹦一跳一咯哇,你看得法不得法。”极其口语化的唱词、现实化的场景、生活化的情感,使观众置身其中,具有很强的现实感和亲切感,从而具有了更广泛的接受面。

4、唱腔典雅、委婉、俏丽

在豫剧的众多地域流派中,祥符调的唱腔是最唯美的唱腔。尽管豫剧的唱腔从总体上说是粗犷豪放型的,但祥符调却相对比较委婉细腻、典雅隽永。十分喜爱祥符调的作家田中禾说:“祥符调是豫剧各流派中音乐性最强,旋律最优美的一个流派。”祥符调优美的艺术风格源于它独特的表演方式和用腔特点。祥符调演唱男腔高亢激越、古朴醇厚;女腔庄重大方、委婉俏丽。小生多用二本嗓,须生用本嗓二本嗓等,旦角多用小嗓,丑角多用本嗓二本嗓,净多用疙瘩腔。演唱时常在“上五音”上徘徊,声音高亢明亮、悠扬婉转、悦耳动听。祥符调的演唱对演员的嗓音条件有很高的要求。没有很好的嗓音条件,够不着调,就唱不出应有的韵味。但仅有大嗓门而不能有效地控制气息也不行。高亢明亮、不狂不躁是祥符调演唱应该达到的理想境界。陈素真在《捡柴》中“羞答答出门来将头低下”的四句唱,阎立品在《西厢记》中“厅院内静悄悄花筛月影”、桑振君在《对绣鞋》中“三班皂役高声呐喊”等唱腔,都鲜明地体现了祥符调高亢明亮、悦耳动听的特点。祥符调在演唱的发声上十分讲究细节处理。特别是在旦行演唱中,运气、发声、吐字、归韵都要求进行细腻处理。如发音位置要靠上靠前,对腔弯、托腔、衬字等要细致处理,要达到“内紧外松,不藏不露”的演唱效果等。如陈素真在《洛阳桥》中“昨日里花妈妈对我言讲”及阎立品在《秦雪梅》中“小丫鬟上楼来对我言讲”等唱段就达到了华丽明快、细腻委婉的演唱效果。当然,祥符调的演唱在不同角色中风格是有差别的。一般而言,男腔高亢激越、古朴醇厚,女腔庄重大方、委婉俏丽。总体上来看,它呈现的是一种典雅、温婉、俏丽的优美风格。祥符调的广受欢迎,应该说与其优美的唱腔是有密切关系的。